【完全保存版】洋服の「素材」とは?どこよりも詳しく解説

洋服などのファッションアイテムには、さまざまな「素材」が存在していますが、違いや特徴がよく分からないという人も多いのではないでしょうか。

例えば「ポリエステルとナイロンどっちが良いんだろう」「リネンって耐久性はどうなんだろう」「一番良い素材が知りたい」このように色々な疑問がありますよね。

僕は、洋服年間1000万円購入&アパレルブランド複数展開しており、オリジナルの洋服の製作などもしています。

洋服を構成する要素にはデザイン、素材、シルエット、機能性などがありますが、その中でもとりわけ「素材」が好きな僕が、プロの目線で「素材」について解説します。

素材のすべてをこの1記事にまとめました。

結論から言うと、一番良い素材なんてありません。ポリエステルとナイロンに優劣なんてありません。そこにあるのは優劣ではなく適性です。どんな素材にも向き不向きがあります。

この記事さえ読めば、そんな分かりにくい素材の世界を体系的に整理することができるでしょう。

ぜひ最後までお付き合いください。

目次

そもそも「素材」とは?

皆さんは洋服の「素材」と聞いて、どんなものを思い浮かべますか?

コットン?リネン?ウール?などでしょうか。たくさんの種類があって難しいですよね。

でも、ごめんなさい。ここから更に難しい話をします。

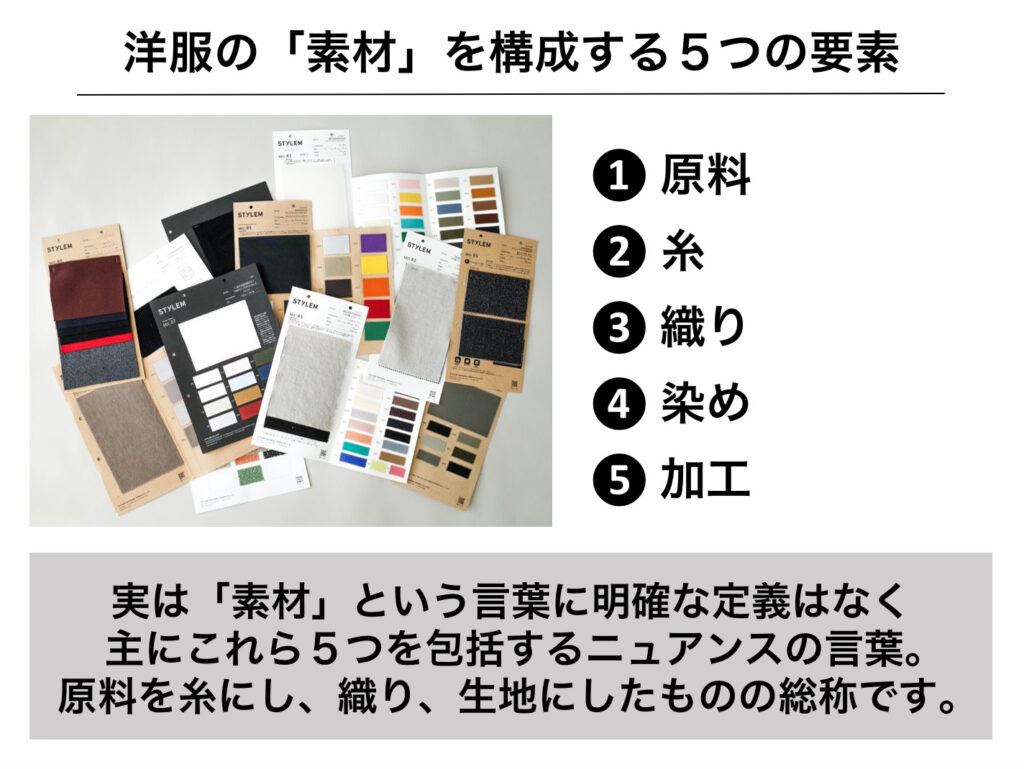

実は「素材」という言葉は包括的なニュアンスになっていて「原料」だったり「糸」だったり、「織り方」だったり、「生地」だったりを一緒くたにして表現したものです。

「素材」とは、「原料を糸にして、それを織って、生地にしたもの」の総称です。

これだけだとピンときませんよね?

なのでまずは僕が作ったウールシャツを具体例として「素材」というものを紹介させて頂きたいと思います。

題材にするのはこちら。

「Super140’sハイエンドウールシャツ」という商品名で2022年春夏に発売したものです。

これをもとにお話していきましょう。ここで使った素材はSuper140’s原料を使用し100/2の細番手を使用したウールトロピカル素材です。

と言われてもなんのこっちゃって感じですよね。安心してください。ここから丁寧に解説していきます。

「原料」について

「Super○○’s」とは原料の細さです。その数値が増えるほど糸を構成している繊維が細くなっています。

また数値が大きいほど手触りが良く高品質な糸を紡績しやすく、今回のSuper140’sは超超超高級スーツなどに使用されるまさにハイエンドな原料です。

| super | ミクロン(繊維の細さ) |

| super 80’s | 19.5ミクロン |

| super 90’s | 19.0ミクロン |

| super 100’s | 18.5ミクロン |

| super 110’s | 18.0ミクロン |

| super 120’s | 17.5ミクロン |

| super 130’s | 17.0ミクロン |

| super 140’s | 16.5ミクロン |

| super 150’s | 16.0ミクロン |

| super 160’s | 15.5ミクロン |

| super 170’s | 15.0ミクロン |

| super 180’s | 14.5ミクロン |

ということでハチャメチャに良い原料を使っています。ただ「高級=長持ち」ではないのがミソです。細くなればなるほど基本的に耐久性は薄れていきます。ここが素材の面白いところ。まさに高級品は贅沢品なんです。

ここまでで原料の話は終わり。次に糸の話に移ります。

「糸」について

今回紹介しているシャツはSuper140’sという高級原料を100番双糸の細番手で織り上げています。

番手は糸の太さを表す単位のことで、数値が上がるほど糸が細いことを表しています。一般的に番手が上がるほどツヤ感が増し、美しくしなやかな生地になり上質とされます。

また、糸が細いと生地が薄くなるというイメージがあるかも知れませんがその通り。

なのでこのまま作ると耐久性に欠けてしまいます。なので今回は2本の糸を撚り合わした双糸使い。こうすることで単糸の2.5倍から3倍の強度を実現しています。

ここまでをまとめると、高級原料の良さをそのままにツヤ感の出やすい細番手で織り上げたいが、そのままだと弱っちいから糸を2本撚り合わせて強くしたってことですね。

糸の太さを表すのが「番手」。糸の撚り方は「単糸・双糸・三子糸」の3種類。

「織り」について

そしてその糸を平織り(タテ糸とヨコ糸を交互に交差させる織り方)にしました。織り方には平織り、綾織り、朱子織りがあります。

平織りは通気性が高く、軽く薄いのが特徴です。今回のシャツはどちらかというと春夏用だったので平織りです。

ここまでで基本的なお話は終わり。あとお伝えしたいのは「染め」と「加工」です。

ここからは応用編です。

「染め」について

まずは染めから。このシャツの生地では「先染め」という手法を用いています。

先染めは原料を糸にしてから染める方法なんですが、色の発色性に深みがあるのが特徴で、糸の芯まで染まるので発色がとても綺麗。深みと高級感が出ます。おまけに色落ちもしにくい。

対して後染めは1枚の生地を完成させてから、染料に浸けて染色する方法です。

一般的に後染め生地は先染め生地ほど高品質ではないので、コストの安さや大量生産が可能な点がメリットですが、先染めほど深みのある発色にはなりにくく、洗濯や摩擦によって色落ちもしやすくなります。

染め方は「先染め・後染め・製品染め」の3種類があります。

「加工」について

次に「加工」について。この素材ではオゾン加工というウォッシャブル加工を施すことで、シワになりにくく毛羽立ちづらいイージーケアになっています。

オゾン加工とは、簡単に言えば塩素などのハロゲン物質(水質汚染に良くない)を使用しない気体(O3)を用いた特殊なウォッシャブル加工のこと。

そしてウォッシャブル加工とは、縫製して出来上がった製品を一度水洗いすること。生地の堅さが薄れ、柔らかな風合いを出すことができます。

イージーケアにするために通常であれば糸をスケールオフ(ウールにあるスケールという鱗状のものを薬剤により除去する加工)し、ウォッシャブル加工をすることが多いのですが、オゾン加工は薬剤を使用しないためウール本来の風合いを最大限に引き出しています。

なのでこのシャツは、超高級かつ発色も良く、ケアも楽チンなんです。

まとめ(素材を構成する5つの要素)

ということで、ここまで「素材」を構成する要素についてお話しさせていただきました。

- 原料

- 糸

- 織り

- 染め

- 加工

この5つの要素を経て、生地が出来ていくんですね。

そしてここからは皆さんも聞き馴染みがあるであろう「原料」にフォーカスしてお話していきます。

ここから先は簡単なお話しになります。

「天然繊維」と「化学繊維」の違い

洋服の素材のもととなる原料は、大きく以下の2つに分類されています。

- 天然繊維

- 化学繊維

「天然繊維」は、主原料が天然のものから作られた繊維のこと。つまり、人工的・科学的に作られたものではない繊維のことです。

メリットは、自然界にあるもので作られているため、敏感肌の方も安心して着用できること。また、肌触り・着心地・吸湿性・通気性に優れているものが多いです。

例えばコットン。肌触りがよく吸湿性に優れていることから、タオルなんかにも使われますよね。

デメリットは、縮みやすく・耐久性に難があることが多いです。

例えばリネン。見た目の高級感がある一方、水洗いすると縮んでシワになりやすいです。

天然ものの特性をそのまま引き継いでいるというワケです。

「化学繊維」は、主原料が石油または人工的に作られた繊維のこと。

メリットは、加工できる機能(冷感・発熱・速乾・撥水・耐久性・形状記憶など)がバラエティに富んでいること。また、大量生産ができるため、天然繊維に比べて比較的安価で購入できます。

例えばナイロン。優れた耐久性をもち、シワにもなりにくいです。

デメリットは、吸湿性が少なく静電気が発生しやすいこと。また、化学薬品を使用しているため、環境汚染やアレルギーなどの肌荒れを引き起こすことがあります。

例えばポリエステル。コットンのような天然素材と比べて吸湿性がないので、汗をかくと湿気で不快に思うことがあります。

このように、どちらにも違った特徴があり、メリット・デメリットがあるんですね。

これを覚えておくと、洋服を購入・検討するときにとても便利。購入後の衣類の取り扱いにも役立ちます。

洋服好きなら、絶対に覚えておかなきゃ損。一生ものの知識です。

次は、天然繊維をより詳しく見ていきましょう。

「天然繊維」一覧

天然繊維は、さらに以下の3つに分類されています。

- 植物繊維

- 動物繊維

- 鉱物繊維

それぞれ見ていきましょう。

※鉱物繊維はあまりないので割愛!

【植物繊維】

植物繊維とは、植物からとれる天然繊維のこと。

その名のとおり、植物の葉っぱ・茎・種子・靭皮(じんぴ)などから作り出されています。

植物の特性をそのまま引き継ぐため、熱や水(洗濯)などの摩擦に強いという特徴があります。

綿(コットン)

コットンは、植物から取れる白いふわふわとした「ワタ」から作られる植物繊維。

植物繊維のなかで、もっとも洋服に使われる機会が多いのが、コットンでしょう。

メリットは、吸湿性・耐熱性が高く、丈夫なところ。

タオルなどによく使われるように、汗やムレなどを吸湿して快適にしてくれます。アイロンを直接当てても熱に強いため長持ち。

デメリットは、水洗いをすると縮んだり、シワになりやすい点。また染色してあるコットン衣料は、色が落ちていくという特徴があります。

コットンを使用した代表的なアイテムは、Tシャツ・スウェット。肌触りが良く汗も吸うため、快適な着心地になります。

ちなみに、コットンは繊維の長さでランクが分かれます。

短いものから順に、「短繊維綿」「中繊維綿」「長繊維綿」「超長繊維綿」と呼ばれます。長いものほど上質。

ただ最近はユニクロなどが「超長繊維綿」を使ったアイテムを安価で展開していたりします。

ユニクロは、高級素材を安価で展開するのが大得意。

麻(リネン)

リネンは、フラックスという亜麻科の植物から作られる植物繊維。

メリットは、とにかく丈夫で耐久性が高いこと。また、吸水性・速乾性に優れているため、涼しく着こなすことができます。

デメリットは、耐久性は高いものの、伸縮性がないこと。また、水洗いをするとシワや縮みが表れ、色落ちもしやすいです。

リネンを使用した代表的なアイテムは、春夏向けのシャツ。夏場でも長袖で着られるほど、涼しく快適です。

リネンにも色々あって、最上級のクオリティとされるのはフレンチリネン。フランス北部の美しい水と恵まれた気候で栽培された亜麻が原料になっています。

柔らかな肌触りで、通気性が高く、見た目にも光沢のある風合いが特徴です。

【動物繊維】

動物繊維は、生き物から採取される天然繊維のこと。

弾力性があり、空気を多く含むという特徴があります。油分が含まれるため撥水性があるものも多いです。

これは生き物が様々な環境に耐えられるように進化してきたことが影響しています。

共通するデメリットは、虫食いを受けやすい点。動物由来ですから、カツオブシムシをはじめとする害虫に好まれやすいんですよね。

ちなみに動物繊維は採取量が限られます。そこに品質も求められるので、必然的に価格は高くなります。

絹(シルク)

シルクは、蚕(かいこ)の繭から作られるタンパク質の天然繊維。

古来より、繊維の中でもっとも美しいものとされています。

一番のメリットは、美しい光沢感でしょう。ドレープ性もあり、肌触り、風合もよいです。さらには保温性・保湿性にも優れています。

デメリットは、水に濡れると縮みやすい点と、熱に弱い点です。

シルクを使用した代表的なアイテムは、着物などの和服、ネクタイなど。光沢があるので上質さを求められるアイテムに使われることが多いです。

羊毛(ウール)

ウールとは、羊の毛のことです。

厳密にいうと、羊毛以外にもアルパカ、アンゴラ、カシミヤなど、他の動物から取れる毛もウールと呼ばれます。

ただ、羊毛以外はそれぞれの名前で表記されることが多いので、ウールと表記されているもののほとんどは「羊毛」と覚えておきましょう。

メリットは、非常に優れた保温性と保湿性。また弾力性もありシワにもなりにくいです。

デメリットは、虫がつきやすく毛玉ができやすい点。

ウールを使用した代表的なアイテムは、セーターやコートなどの秋冬衣類。寒い時期でも温かく着用することができます。

冒頭でもお話ししましたが、ウールは繊維が細いものほど上質です。

ストロングメリノ < ミドルメリノ < ファインメリノ < エクストラファインメリノ < スーパーエクストラファインメリノの順で繊維が細くなります。

ユニクロで聞いたことがある人も多いはず。

カシミヤ

カシミヤは、カシミヤヤギから採取したうぶ毛のこと。

カシミヤヤギは、厳しい冬を生きるために、寒くなるとこの柔毛が生えてきます。

メリットは、非常に優れた保温性・保湿性。また軽くて柔らかい肌触りでチクチク感がないうえ、光沢感のある上品な風合いまで兼ね備えています。

デメリットは、先ほどのウールと同様に、虫がつきやすく毛玉ができやすい点でしょう。

カシミヤを使用した代表的なアイテムは、ニットやマフラーなどの秋冬物。温くて軽くて高級感もあるので、より上質なものを求める人に重宝されます。

ちなみにカシミヤは産地によっても品質が変わります。最高級品とされているのは、モンゴルのアルザス地方で育ったカシミヤヤギから取れる繊維。

クオリティの高さから「カシミヤの女王」と呼ばれることも。

「化学繊維」一覧

化学繊維は、さらに以下の3つに分類されています。

- 合成繊維

- 半合成繊維

- 再生繊維

ちなみに品質表示法では、日本で販売されるすべての衣料に、素材の表示が定められています。洋服についている品質表示タグがそれです。

ここに表示できる素材は決まっていて、その素材に当てはまらないものとして「指定外繊維」が存在します。それぞれ見ていきましょう。

【合成繊維】

合成繊維は、石油から作られた繊維。

共通するメリットは、耐久性・軽さ・プリーツ性(折り目をつけやすい)、虫やカビに強い点。

デメリットは、吸水性が低く、静電気が起こりやすい点です。

ポリエステル

ポリエステルは、混紡(こんぼう)を擦り合わせて作った、強度の高い糸から作られています。

合成繊維のなかで、もっとも洋服に使用されることの多い繊維です。

メリットは、摩擦に強く、耐久性・耐熱性が高いこと。また速乾性もあるためシワになりにくいです。

デメリットは、汚れやすく吸水性が悪い点。

ポリエステルを使用した代表的なアイテムは、ワイシャツやユニフォーム。縮みにくくシワになりくいため、衣料が長持ちする傾向があります。

ナイロン

ナイロンは化学繊維でありながら、成分上はシルク(絹)にもっとも近い合成繊維といわれています。

メリットは、非常に優れた耐久性。変形しにくく、汚れなどにも強いです。薬品・カビ・害虫にも強い。

デメリットは、吸湿性が少なく、熱にも弱い点。直射日光の影響を受けやすく変色しやすいです。

ナイロンを使用した代表的なアイテムは、スキーウェアなどの冬用スポーツウエア。強くて丈夫なため長持ちします。

アクリル

アクリルは、ウールを目標にした合成繊維。化学繊維としては珍しく、ふんわり、暖かな肌触りをもった、柔らかくて軽い繊維です。

メリットは、ウールに近い感触と保温性。シワになりづらく、紫外線にも強いです。

デメリットは、吸水性の無さと毛玉になりやすい点。

アクリルを使用した代表的なアイテムは、セーターなどの冬物衣料。ジャージや靴下などにもよく用いられます。

ポリエステル・ナイロン・アクリルは「三大合成繊維」と呼ばれます。

ポリウレタン

ポリウレタンは、伸縮自在の合成繊維。

メリットは、ゴムのような伸縮性を持ちながら、ゴムより劣化しにくい点。

デメリットは、ゴムより劣化しにくいと言えども、約2〜3年で風合いが変化してしまう点。摩擦にも弱く、表面がはがれたり、紫外線の影響で変色することがあります。

ポリウレタンを使用した代表的なアイテムは、スポーツウェアのインナー。水着の裏地にあるメッシュなどがそうです。ゴムのようにかなり伸びるので便利。

【半合成繊維】

半合成繊維は、天然物質と化学物質を混ぜて作られた繊維。両方の特徴を活かすことを目標に開発されています。

トリアセテート

トリアセテートは、木材パルプなどから取った繊維素(セルロース)と酢酸から作られています。

あまり聞き慣れない繊維だと思いますが、洋服に使用されることのある繊維です。

メリットは、吸湿性と耐久性。滑りがよく静電気も発生しにくいです。

洋服の裏地などに用いられることが多い繊維。

【再生繊維】

再生繊維は、パルプや綿を化学的に作り変えた繊維。

共通の特徴は、シルク(絹)に似た風合いと吸湿性。水に濡れると強度が低下し、縮みやすい点。

レーヨン

レーヨンは化学繊維のなかでも、上等とされる繊維です。

メリットは、シルク(絹)のような光沢感。ドレープ性も高いです。

デメリットは、水に弱くシワになりやすい点。

レーヨンを使用した代表的なアイテムは、下着やスカート。

キュプラ

キュプラは、コットンリンター(綿の実から綿花をとったあとに残った短い繊維)を主原料とした、高品質な繊維。

メリットは、レーヨンに比べて摩擦に強い点。光沢があり、紫外線にも強く、静電気が起きづらいです。

デメリットは、シワになりやすい点。

高級スーツの裏地などに用いられることが多い繊維です。

【指定外繊維】

リヨセル

リヨセルは、ユーカリ(木材)を溶かして作られる再生繊維。

メリットは、耐久性と吸湿性の高さ。ソフトな風合いと適度な光沢感もあります。

デメリットは、摩擦により毛羽立ちや白化しやすい点。

テンセル

テンセルは、実は「リヨセル」と同じ繊維のこと。

リヨセルはオーストリアのレンチング社、テンセルは英国のコートルズ社の商標になっている繊維です。

ちなみに今では両社は合併し、ブランド名を「テンセル」、総称として「リヨセル」と呼ぶようになっています。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

いかがでしたでしょうか?

洋服の素材は、いちど覚えておけば、一生使える知識として役立ちます。

素材ごとのメリット・デメリットが分かるので、洋服の購入・検討はもちろん、購入後のケアも適切におこなうことができるからです。

また、オシャレの審美眼も養われます。

同じコットン素材のアイテムでも、繊維が短いコットンよりも、繊維の長い「超長繊維綿(略して超長綿)」の方が、ツヤ感と高級感のある見た目をしています。

このように、素材が分かることで、アイテムの良し悪しを自分で判断ができるようになるのです。

洋服好きなら、絶対に覚えておかなきゃ損ですよね。

ぜひこの記事を参考に「素材」に注目したアイテム選びやコーディネートを楽しんでみてください。

僕のブログでは、今後もファッションに役立つさまざまな情報をアップしていきます。ぜひお楽しみに!