ディオールのニュールックとは?1950年代のファッショントレンド総まとめ

目次

はじめに

1950年代は、ファッションが動き出した時代です。

まだ戦争の傷跡が色濃く残る1950年代ですが、この頃から多種多様なファッションスタイルというものが生まれ、若者を中心にトレンド(流行)が作り出されていきます。

「黄金の50年代」とも呼ばれ、ファッションを学んだ際に、個人的にも特に面白いと思う年代でもあります。

特に有名なトレンドはディオールの「ニュールック」。

1950年代の大きな流れとしては、欧米文化の流入です。

この時代はアメリカが最も輝いていた時代とも言われ、第二次世界大戦が終わり、1950年代に入ったアメリカは、世界のトップに君臨します。

当時の日本においてアメリカは憧れの的であり、そのアメリカ文化が流入することで、洋装への本格的な転換が始まったのです。

そう言う意味では、和服の時代が終わり、現代の日本ファッションが始まった時代とも言えるでしょう。

トレンドが生まれる仕組み

ファッションのトレンドは、時代と共に変化をしています。

そしてこれはマスコミなどのメディアが人為的に作り出せるような代物ではありません。

皆さんが想像している以上に、さまざまな要素が複雑に絡み合っているのです。

この要素は、大きく以下の3つに分類することができます。

①社会的な背景・課題(かつては欧米文化の流入、ヒッピーなどのカウンターカルチャー、現代ではサステナブルやジェンダーフリーなど)

②人々の憧れ・娯楽(かつては映画、音楽、テレビ、雑誌、現代ではSNS)

③人々の飽き(シンプル→装飾性、スリム→ワイド)

ファッションのトレンドはこれら3つの要素と密接に結びついており、これらによって、デザイン、シルエット、素材が変わってゆくのです。

そして、その変化の中でも広く世間に普及し、その時代を象徴して流行したものを「トレンド」と呼びます。

この時代にどのようなファッションスタイルが生まれたのか。それはなぜ「トレンド」になっていったのか。

重要なトピックとともに見ていきましょう。

欧米文化の流入

出典:https://furugishion.com/coordinate/50s-used/

戦後、米軍の占領下、進駐軍やその家族がしていた所謂アメリカンスタイルは、当時の日本人たちの憧れの的でした。

これにより、ファッションを始めとするアメリカの生活スタイルなどの文化が、日本に流入していきます。

また、国中が街の復興に取り組むなかで、アクティブに動ける洋服は自然と受け入れられ、洋装ブームが巻き起こりました。

日本古来の服よりも、動きやすい洋服の方が着用するメリットが多いということに気づき、多くの人が洋服を着用するようになっていったのです。

このアメリカ文化の流入と洋裁ブームが相まって、日本人の洋装化が劇的に進みました。

日本のファッションスタイルの礎は、アメリカ文化の流入から始まったです。

こうして憧れのファションを手にした若者たちは、自分が好きな洋服を身にまとい、その美意識を外に向けて発信し始めます。

そして50年代は、日本のレディースファッションがはじまった年代でもあります。

オシャレを楽しむようになった女性たち

出典:https://twitter.com/oldpicture1900/status/

864880595926634496?s=20&t=YcBSEn8FrKFVBI-FJ_W8VA

洋装化は女性の生き方にも大きな変化を与えました。

40年代後半は女性の社会進出の礎が固められた時代でもあります。

そこに50年代の洋装ブームが追い風となり、女性たちの間で新しいデザインの洋服を着る勇気と喜びが拡大しました。

そして、洋服を手にした女性たちは、次第に自身が持つ視点や価値観を、洋服で表現するようになっていくのです。

このような時代背景から、戦後は次々に「洋裁学校」が誕生しました。

「洋裁」とは、洋服の裁縫のこと。

洋服を裁ったり、縫ったり、デザインを考えたりすることを指します。

つまり、自身で洋服を作ると言うことです。

出典:https://www.n-dm.com/history/index.html

実際に1947年には約400校あった洋裁学校ですが、4年後の1952年には約2400校と、6倍近くに増えたと言う資料もあるそうです。

この洋裁ブームを盛り上げたのは、当時の日本を代表する2つの洋裁学校でした。

「ドレスメーカー・スクール」と、「文化服装学院」です。

「ドレスメーカー・スクール」は、当時ファッションデザイナーとして活躍していた杉野芳子氏が創設した洋裁学校です。

既製服(レディメイド)という、洋服の効率的な製作方法を教育し、安価で良質な洋服の普及に貢献しました。

「文化服装学院」は、1953年にモデルを含むクリスチャン・ディオール一行をフランスから招聘し、東京や大阪などの都市部でファッションショーを開催。

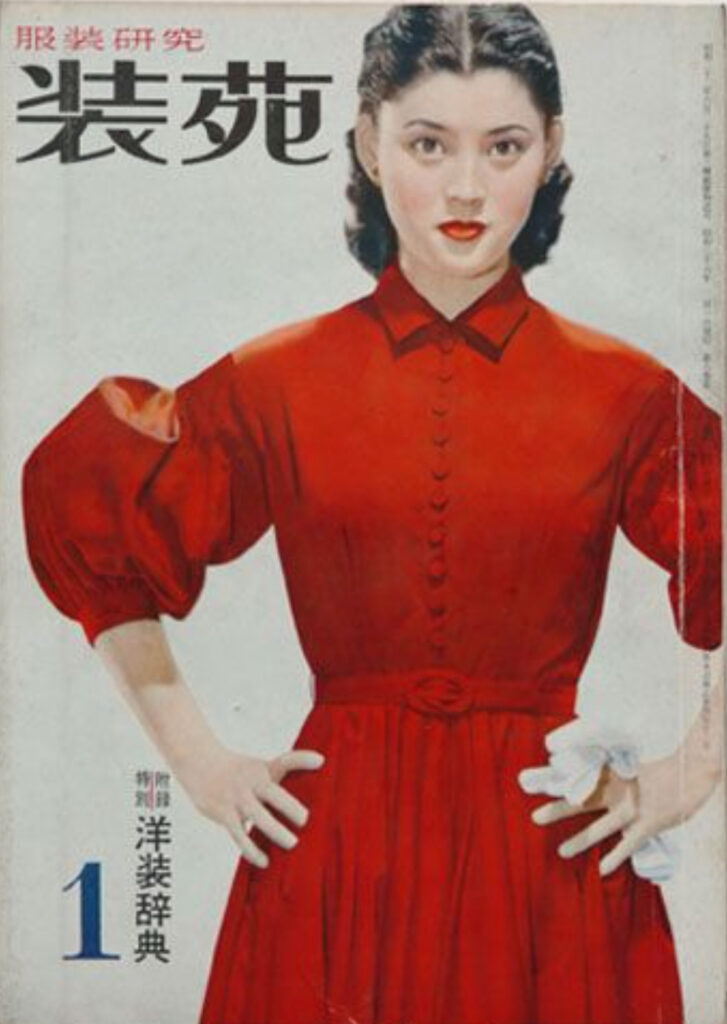

また、「装苑」というファッション雑誌に新たにデザインした洋服を発表するとともに、その型紙と作り方を掲載しました。

出典:https://www.pinterest.jp/pin/174021973090278481/

この編集手法は、後発の「ドレスメーキング」「婦人画報」「主婦の友」などの婦人誌でも採用され、女性が自身の美意識を洋服で表現するという、新たな価値観を生み出しました。

また、ここでは詳細は割愛しますが、50年代には鴨居羊子による女性の下着革命なども有名です。ワコールによる下着ショーがはじまったのもこの時代です。

このように、自分で服を作るという洋裁ブームにより、レディースファッションはより大きく発展しました。

女性は自分たちが持つ視点や価値観を、洋服で表現するようになったのです。

戦後、女性の心が解放されていくのを映しながら、そのファッションも華やかさを増していったんですね。

そしてそれは、日本初のプロファッションモデルの登場により、さらに花開いていきます。

ファッションモデルの登場

出典:https://ganshoji.com/publics/index/

31/detail=1/b_id=1287/r_id=2875/

日本にプロのファッションモデルが現れたのもこの50年代です。

きっかけは毎日新聞社の英語メディア「英文毎日」が主催したファッションデザインのコンテストで、アメリカのデザイナーの名を冠した「ティナ・リーサ賞」です。

コンテストの実施にあたり、一般人からモデルを募集。約2,000人ほどの応募者から選抜した女性たちを、「毎日ファッション・ガール」と名付けたそうです。

彼女たちが、日本で最初のプロファッションモデルとされています。

そして、その毎日ファッション・ガールの出身のひとりに「伊東絹子」と言う女性がいます。

なんと彼女は1953年に「第2回ミス・ユニバース世界大会」で3位に入賞。その快挙が新聞などのメディアで広く伝えられたことで、伊東氏はファッション業界のみならず一般層においても美のアイコンとなりました。

今でこそよく聞く言葉ですが、この時に生まれた「八頭身」と言う新たな言葉とともに、モデルという職業を世の中に知らしめたのです。

女性モデルが、ファッション、美意識、社会の関係を結びつけたのです。伊東氏はこの入賞を機に、映画やテレビドラマなどへも広く出演しています。

シネモードの全盛期

出典:https://danshi-senka.com/archives/299

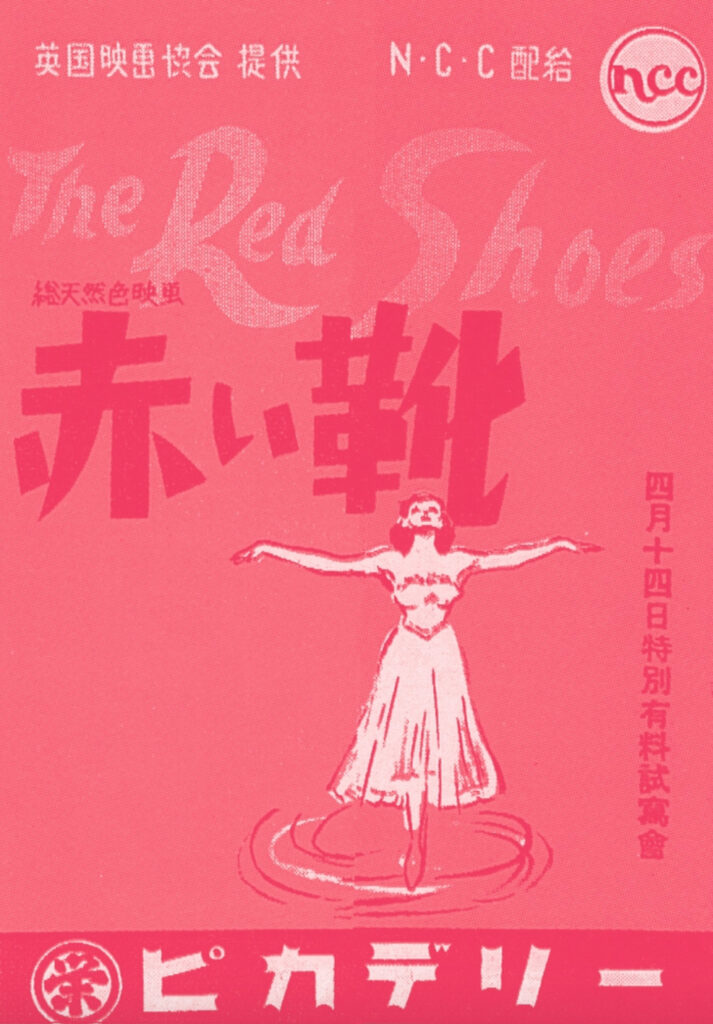

50年代はシネモードの全盛期でもあります。

シネモードとは、「シネマ(フランス語)」と「モード(フランス語でざっくり最新の流行)」を掛け合わせた言葉で、映画の登場人物やその背景などに影響を受けたファッションスタイルのことを指します。

冒頭でもお話ししましたが、ファッションは、社会的な背景を大きく受けて変化していくものです。映画や音楽などの娯楽とも密接に結びついており、これらによって、デザイン、シルエット、素材が変わってゆくのです。

50年代の娯楽の王様は「映画」であったため、当時の日本の人々にとって、外国映画で描かれる生活や風景、そしてファッションは大きな憧れの的となりました。

人々は映画スターの着こなしに憧れたのです。

その中でも特にファッションに影響を与えトレンドとなった映画をピックアップしてご紹介します。

麗しのサブリナ(1954年公開/アメリカ映画)

出典:https://www.elle.com/jp/fashion/icons/g123313/fpi-fashion-icon-audrey-hepburn16-1121/?slide=1

20世紀を代表する大女優「オードリー・ヘプバーン」が主演の映画です。

サブリナが展開する最高にロマンチックな三角関係を通して、その美しさに全世界が魅了されました。

作中に登場したオードリーのパンツ姿が話題となり、黒いスリムフィットの8分丈デザイン「サブリナ・パンツ」を履く女性が爆発的にあふれました。

ちなみにこの作品では、オードリー自らがパリに赴きサブリナのイメージに合うファッションを探し出したそうです。

グラマーな女優がもてはやされていた1950年代に、細すぎる身体でコンプレックスを抱えていたと言われるオードリーがその体型を生かして、この「サブリナ・パンツ」を着用したと言われています。

世界で一番有名なファション・アイコンが誕生した奇跡の映画とも呼ばれています。

ローマの休日(1953年公開/アメリカ映画)

出典:https://gbttf.com/nekkachi-fu/

こちらもオードリー・ヘプバーンが主演の映画です。

オードリーが劇中で披露した、短めの袖の「フレンチスリーブ」と首にスカーフを結ぶ「ネッカチーフ」が大流行。フレンチスリーブは今や定番のファッションとなっていますね。

その後もオードリーは世界一のファション・アイコンとして数々のトレンドを生み出していきます。「ティファニーで朝食を」でのブラックドレス、「おしゃれ泥棒」や「シャレード」での大振りのサングラスなどなど。

これらもまた銀幕を通して披露され「オードリー・ヘプバーン・スタイル」としてが大流行。今では定番となったスタイルには、オードリーの着こなしがルーツとなっているものが多いのです。

理由なき反抗(1955年公開/アメリカ映画)

出典:https://www.gqjapan.jp/fashion/article/20201025-always-in-fashion-takahashi

主演を務めたジェームズ・ディーンの代表的作品です。

彼が作中で身につけた白いTシャツ・赤いナイロンジャンパー・ジーンズは若者が憧れるファッション・スタイルとなりました。

Tシャツは当時まだ下着としての認識が強かった時代でしたが、彼がサラッとTシャツ姿で立ち振る舞ったことによって、若者たちの間でファッションとして認識されるようになりました。

また、ジェームズが履いていたジーンズはLeeの「101Z」で、今なお世界的に人気を博しています。

銀幕でのジェームズの姿が、Tシャツとジーンズでラフに着こなすアメリカのカジュアルスタイルをキッカケとなったのです。

ちなみにこの映画は、タイトルにもあるように若者の大人や社会への反抗がテーマとなっています。ファッションとカウンターカルチャー(対抗文化)は切っても切れない関係で、とても密接なものです。

有名な話として、60年代にヒッピームーブメントが起きたのもベトナム戦争への反対運動が発端になっていますね。

こうしたファッションとカウンターカルチャーの結びつきは、もちろん日本にもあります。次を見ていきましょう。

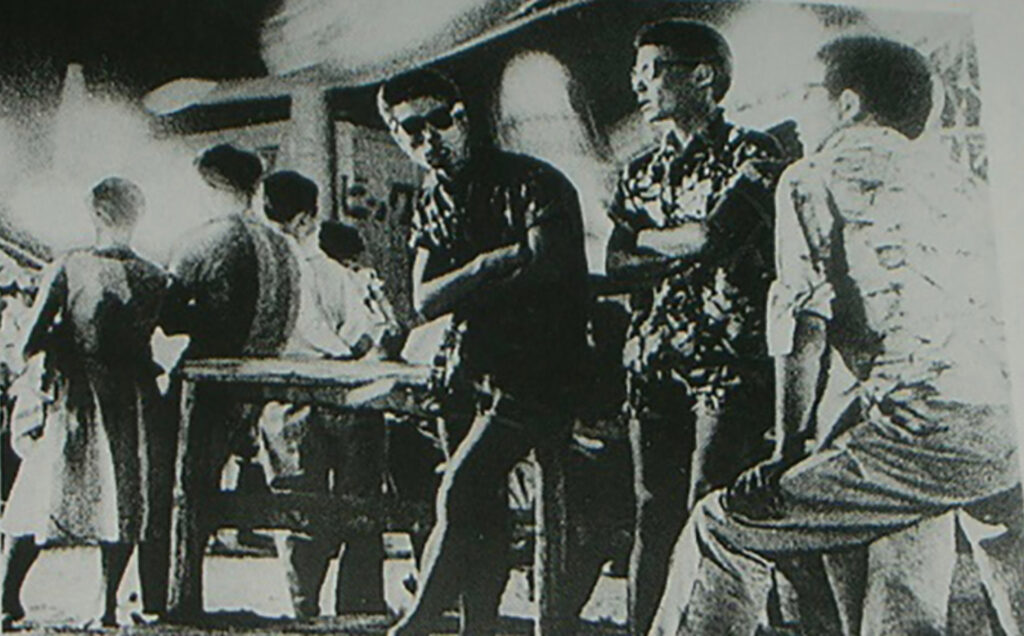

太陽の季節(1956年公開/日本)

出典:https://gbttf.com/taiyouzoku/

芥川賞を受賞した石原慎太郎の小説「太陽の季節」を映画化した作品です。

この映画は戦後の不道徳とも言われ、社会に反抗し、自由を求める若者たちの享楽的な生き方が描かれました。

この映画に若者を中心とした多くの観客が共感し、また熱狂し、登場人物たちのファッション・スタイルを、多くの若者たちが真似しました。

彼らは「太陽族」と呼ばれるようになり、慎太郎刈り(スポーツ刈り)、アロハシャツ、マンボズボン、サングラスなどを身につけた、いわば不良ファッションが大流行し、社会問題にまで発展するほどでした。

ちなみにマンボズボンはマンボを演奏するミュージシャンなどが着用していた、裾幅の狭い細身のズボンです。

「ウー・マンボ!」のマンボですね。

出典:https://www.discogs.com/ja/artist/76111-Perez-Prado

こちらも大流行したファッションの一つであり、彼らは「マンボ族」と呼ばれました。

この頃から音楽とファッションの結びつきというものも見られるようになっています。

君の名は(1953年公開/日本)

出典:https://www.xn--gdk4ct16t.com/archives/8659

「真知子巻き」を日本全国で流行らせた映画です。

真知子を演じる岸恵子がスカーフを被り、その先端を首に巻くというスタイルです。

ラジオドラマでの人気をキッカケに映画化された国民的な作品であり、登場人物たちの着こなしは、ストーリーの魅力と相まって、多くの女性に影響を与えました。街中にこの「真知子巻き」をした女性が出現したのです。

ちなみにこの「真知子巻き」の誕生には面白いエピソードがあります。

スカーフはフランス製のすごく綺麗なスカーフでしたが、撮影のとき、雪が降って来てしまったため、そのスカーフを頭にかけたのだそうです。

監督は渋られたようですが、雪が降り続けて来たので、仕方なく被り続けたそうです。そうしたら、大流行してしまったのです。

スカーフはもともと頭に被る予定のないものだったんですね。

ーーー

以上、長文になりましたがファッションに影響を与えた映画を5作品ほどピックアップしてご紹介しました。

今でも最新のオートクチュールを身に纏ったヒロインが映画に登場したり、映画から影響を受けるファッションデザイナーがいたりと、ファッションと映画はいつの時代も密接な関係を築いています。

映画をファッションの教科書と呼ぶ人もいますが、銀幕を通じて数々のトレンドが生み出されているんですね。

テレビの本放送開始とミッチーブーム

出典:https://www.ncr.co.jp/about_ncr/who/register/reg06

1950年代は、テレビの本放送がはじまった時代でもあります。

これに伴い、先にお話しした映画だけでなく、テレビに登場する人物のファッションも人々に影響を与えるようになっていきます。

特に大きなムーブメントは、1958年に皇太子明仁親王殿下(当時)と正田美智子様がご成婚される際に起きた「ミッチーブーム」です。

これは結婚内定がテレビで報道されたことをきっかけに発生した社会現象です。当時平民であった美智子皇后が、皇太子との「テニスコートでの自由恋愛」により結婚されたこと、ミッション系の聖心女子大学出身であったことなどが大きな話題となりました。

このブームにより、「ミッチースタイル」と呼ばれるファッションが、世の女性たちの憧れとして大流行します。

出典:https://news.kodansha.co.jp/7194

テニスで着ていた白地のVネックセーターや、ヘアバンド、カメオのブローチ、ストール、白の長手袋といった独自のコーディネートです。

ちなみに美智子皇后が婚約記者会見で述べられた「とてもご清潔でご誠実なご立派な方で心からご信頼申し上げ……」というコメントは、「ご清潔でご誠実」という言葉で流行語に選ばれています。

翌年にはご成婚パレードの生中継を見ようとテレビの普及が200万台を超えるほどの一大ブームでした。

スポーツウェアのファッション化

出典:https://www.asahi.com/and/article/20190426/400500599/

先ほどご紹介した皇太子明仁親王殿下(当時)ですが、実はスポーツウェアのトレンドのきっかけにもなっています。

「テニスコートでの自由恋愛」というお話をしましたが、皇太子明仁親王殿下(当時)は、ご成婚の前年にあたる1957年に、軽井沢会のテニスコートを訪れています。その際に出会ったのが後にご成婚される正田美智子様です。

テニスを通じて交流を深めた様子は全国に伝えらえれ、皇太子殿下がきていたセーターも話題に上がりました。白をベースにしたケーブル編みのVネックで、襟元と裾と袖口などにラインを入れたデザインのセーターです。

この出来事をきっかけに、テニスセーターを象徴としたスポーツ専用のウェアやスポーティなファッションが注目を浴びるようになりました。

その後、テニスを発祥とするファッションは定番化し、現在ではよりカジュアルなダウンウェアとして、男女共に世代を超えて愛されるアイテムになっていますね。

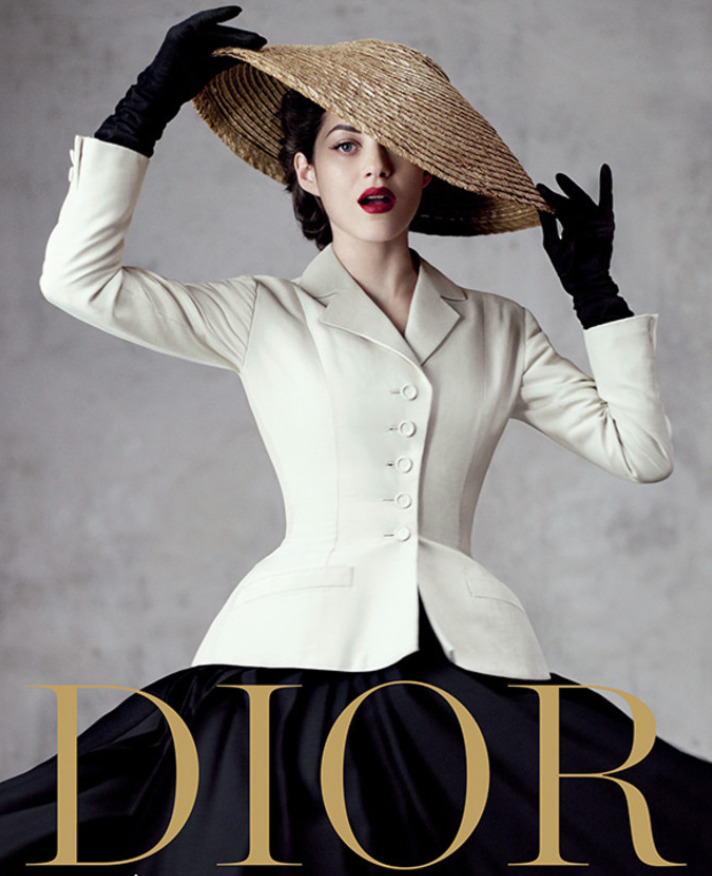

クリスチャン・ディオールの「ニュールック」

出典:https://www.afpbb.com/articles/-/3051231

1950年代のファッションを語る上で欠かせないのが、クリスチャン・ディオールの「ニュールック」です。

以下で詳しく見ていきましょう。

ニュールックとは?

ニュールックとは、1947年にクリスチャン・ディオールがフランスのパリで発表した新しいファッションスタイルのことです。

これは当時のフランスのファッション業界に革命的な衝撃を与え、一大旋風を巻き起こしました。

ディオールが提案したスタイルは、時代を逆行するかのようなウエストをコルセットで締めた曲線的なライン。

そこにふんわりとしたボリュームのフレアスカートを合わせることで、女性的なAラインのシルエットとして見事に復活しました。

このコレクションを見たアメリカの有名ファッション誌「Harper’s BAZAAR」の編集長が「なんという革命!この服こそ”ニュー・ルック”」と絶賛したのが、その名の由来です。

ニュールックはアメリカから日本に流入した

1947年にフランスで誕生したニュールックは、1950年代にアメリカを通して日本に流入します。

同じくディオールから発表された「Aライン」とともに日本で紹介され、瞬く間に女性の間に広がりました。

第二次世界大戦中とその前後は、いかり肩に短いタイト・スカートというミリタリー調の服飾がモードでしたが、ニュールックはそれと好対照であるため、世界はもちろんのこと、日本においても「戦後」のファッション史を語る上で非常に重要な位置付けのファッションになっています。

ちなみにニュールックの特徴である裾の大きく広がったドレスは、日本では「落花傘ドレス」なんて呼ば方もしていたようです。時代を感じるネーミングセンスですよね。

トレンドから定番へ

ニュールックの発表で一躍有名になったクリスチャン・ディオールは、その後もとどまることなく次々に新しいコレクションを発表し、世界中の女性たちを熱狂させました。

先に紹介した「Aライン」の他にも、「アローライン」、「チューリップライン」などさまざまな新しいデザインを生み出しています。

後に「流行の神様」とまで呼ばれるようになったディオールのデザインは現代にも受け継がれ、男性の皆さんも一度は耳にしたことがあるであろう「フレアスカート」として、レディースファッションの定番になったのです。

こうしたデザインたちは女性が持つ「エレガント」や「フェミニン」を最大限に引き出し、女性をもっとも美しく見せてくれるウェディングドレスなどにも用いられています。

このように、現在定番となっている全てのファッションにはルーツがあり、それらは全て社会的な背景と密接に絡み合ったトレンドから始まっているのです。

実は、ニュールックもリバイバルトレンド

クリスチャン・ディオールによって生み出されたニュールックですが、ファッションの歴史で見ると、実は”リバイバルトレンド”です。

リバイバルトレンドとは、過去に流行したファッションが形を変え、再び現代で流行することを意味します。

ニュールックは1947年の発表当時こそ「新しい」ルックとして称賛を受けましたが、歴史を辿れば16世紀以降のヨーロッパ女性服を現代的にアレンジしたものなのです。

先述した通り、ニュールックの特徴は時代を逆行するかのようなウエストをコルセットで締めた曲線的なラインですから。

ココ・シャネルの怒りを買うことに……

ここまででご説明した通り、ニュールックによって一躍有名となったクリスチャン・ディオール。

しかしその成功の裏で、もう一人の”天才”である「ココ・シャネル」の強い怒りを買います。

それはディオールが提案した「女性らしさ」を強調するデザインが、シャネルの信条である「女性の服の解放」と真逆を行くものだったからです。

次で詳しく見ていきましょう。

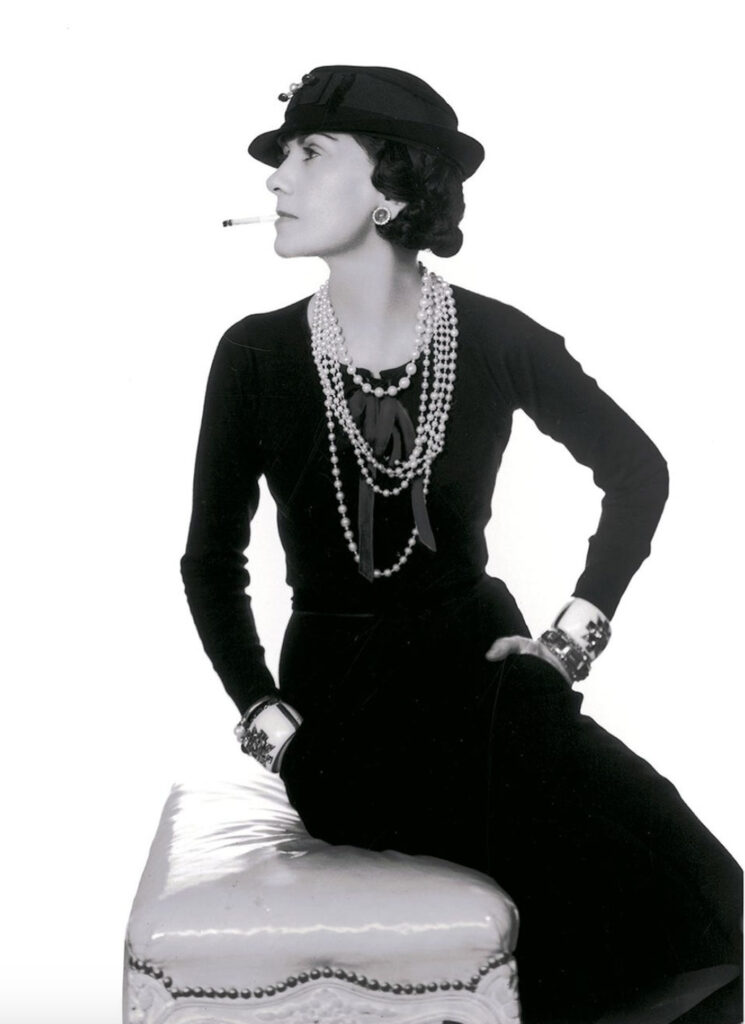

世界を制したココ・シャネル

出典:https://www.elle.com/jp/fashion/trends/g131891/fpi-gabrielle-chanel-fashion-icon-6-170818-hns/?slide=1

「ココ・シャネル」は、皆さんご存知の高級ブランド「シャネル」を創業したフランスの女性ファッションデザイナーです。

彼女は幼い頃に母を亡くし、孤児院で育ちました。裕福とはかけ離れた生活で、苦労をしながら自分の手で生活を手にしていました。

「シャネル」というブランドがとりわけ世界中の女性から愛され続けるのは、貴族御用達ブランドのルイヴィトンやエルメスなどと違い、孤児だった女性が築き上げたブランドだからなんです。

女性の服の解放

彼女の生い立ちはシャネルのブランドコンセプトにも表れており、それは「女性の服の解放」と「古い価値観にとらわれない自由で自立した女性像」です。

シャネルの創業当初、ヨーロッパの女性の服のスタンダードはコルセットとバルーンスカートでしたが、これは男性が理想とする服を着させられているだけに過ぎませんでした。

これを変えたのが、シャネルの服です。窮屈なコルセットを廃止し、女性が着やすい機能性に優れた服をデザインしました。

今でもシャネルにレディースしかないのは、女性のための服というコンセプトを反映しているからなのです。

ここで前項の話に戻ります。

ここまでお読みいただいた方なら分かると思いますが、クリスチャン・ディオールが発表した「ニュールック」は、ココ・シャネルが築き上げた「女性の服の解放」を見事に打ち砕くものでした。

ココは「ディオールはまた女性をコルセットで締めつけた」と憤慨し、激しい闘争心を燃やしました。

実はディオールのニュールック発表当時、ココはファッションの世界から完全に引退していました。しかしニュールックの発表を受けたココはデザイナーとして復活し、有名な「チェーンバッグ」など、その後も数多くの話題作を発表していくのです。

出典:https://www.vogue.co.jp/fashion/trends/2019-02-25/the-most-famous-chanel-bags-of-all-times/cnihub

女性たちをコルセットから解放したシャネル、女性の体の曲線美を様式化するディオール。

対照的ではありましたが二人の天才が求めたのはエレガンスそのものであり、それらは今でも世界中から多くの支持を受けています。

オートクチュールの流入

出典:https://blog-v2.vogue.co.jp/taco/archives/144

皆さんもどこかで一度は耳にしたことがあるであろう「オートクチュール」という言葉。

日本においては、50年代に流入した言葉です。

オートクチュールはフランス語で「高級衣装店」という意味を持ちます。オート=高級な、クチュール=縫製・仕立てという意味で、「オートクチュール」です。

元来はパリのクチュール組合に加盟するお店、および加盟店で作られるオーダーメイドの一点物のこと言います。

しかし日本においてはその意味が広義となり、「百貨店などに出ている外国系デザインの高級アイテム」あるいは「著名なデザイナーの店」を指して言うことが多いです。

少し分かりづらいと思いますが、「超超超高級ブランド」くらいのイメージです。

このオートクチュールですが、1950年代の中頃から日本に流入し始めます。

高級ブランドの原点

その始まりとなるのは、1953年の大丸とクリスチャン・ディオールの独占契約でした。

以後、ジバンシィやバレンシアガとも同様の契約を結んでいきます。

出典:https://r100tokyo.com/curiosity/innovation/417/

他の百貨店も同様に、伊勢丹はピエール・バルマン、松坂屋はニナ・リッチ、三越はギ・ラロッシュと契約するなど、百貨店を舞台にパリの高級ブランドが次々に登場していったのです。

パリのクチュリエたちとの提携は、洋装の歴史が浅い当時の日本において、技術力の向上にも大きく貢献しました。

例えば、バルマンは来日時にアトリエで講義を開き、ニナ・リッチやギ・ラロッシュは、フランスから縫製指導者を派遣してサロンに常駐させたそうです。

こうして、百貨店はパリの最新モードを発信する場となっていきました。

ただしこのようなオートクチュールのアイテムは当時の金額で1着10万円以上になるので、一般庶民からすれば手の届かない超高級服でした。

以上のように、1950年代に海外の高級服がオートクチュールとして日本に流入したことで、今で言う「高級ブランド」の概念が作られていったのです。

1950年代を代表するファッションデザイナー

ここまで1950年代のトレンドを時代のトピックとともに振り返ってきました。

次に、この時代を象徴するファッションデザイナーをご紹介します。

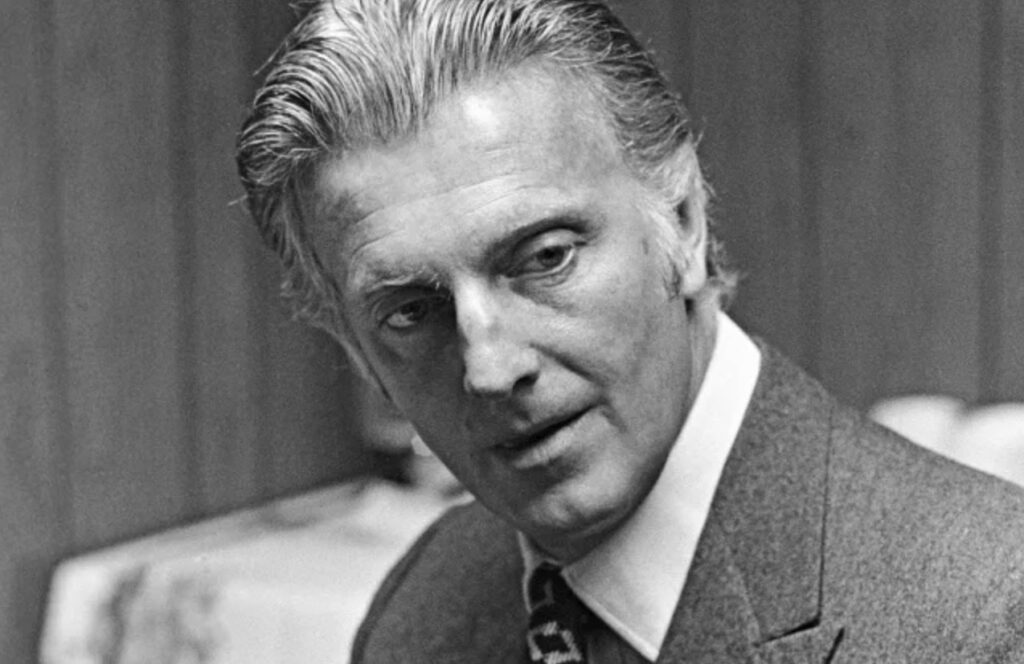

クリスチャン・ディオール

まずはクリスチャン・ディオールから。

先ほどお伝えした「ニュールック」の生みの親で、1947年にデビューしたフランスを代表するデザイナーです。

1950年代のファッションは「シルエットの時代」とも呼ばれ、クリスチャン・ディオールを中心に動いていきました。

彼の手により、毎年のように新しいシルエットが打ちだされていきます。

代表的なシルエットは1954年に発表された「Hライン」。

その名のとおり「H文字」のように、両肩から二本のラインが垂直におり、上着の裾が横ラインとなる、当時としては新しいシルエットです。

翌年には 「Aライン」「Yライン」を発表。

その翌年には1956年「アロー・ライン」などなど、さまざまなシルエットを世の中に提案していきました。

そんなクリスチャン・ディオールですが、1957年に52歳の若さでこの世を去ります。

ブランド「ディオール」には、後継者としてイヴ・サンローランが就任。

21歳での大抜擢でした。

このようにして彼が立ち上げたブランドは受け継がれていき、現在も世界に誇るトップブランドとしての地位を確立し続けています。

ココ・シャネル

ココ・シャネルについては先ほど詳しく解説したので簡単に。

彼女も1950年代のファッションシーンを牽引したデザイナーの一人です。

一度デザイナーから退いていたものの、1954年にカムバック。

ファッションを通じて「女性の社会進出」に影響を与え続け、1971年に87歳の生涯を閉じました。

彼女が残した功績は、今なお色褪せることはありません。

世界中の女性を虜にする、憧れのブランドとしての歴史を歩み続けています。

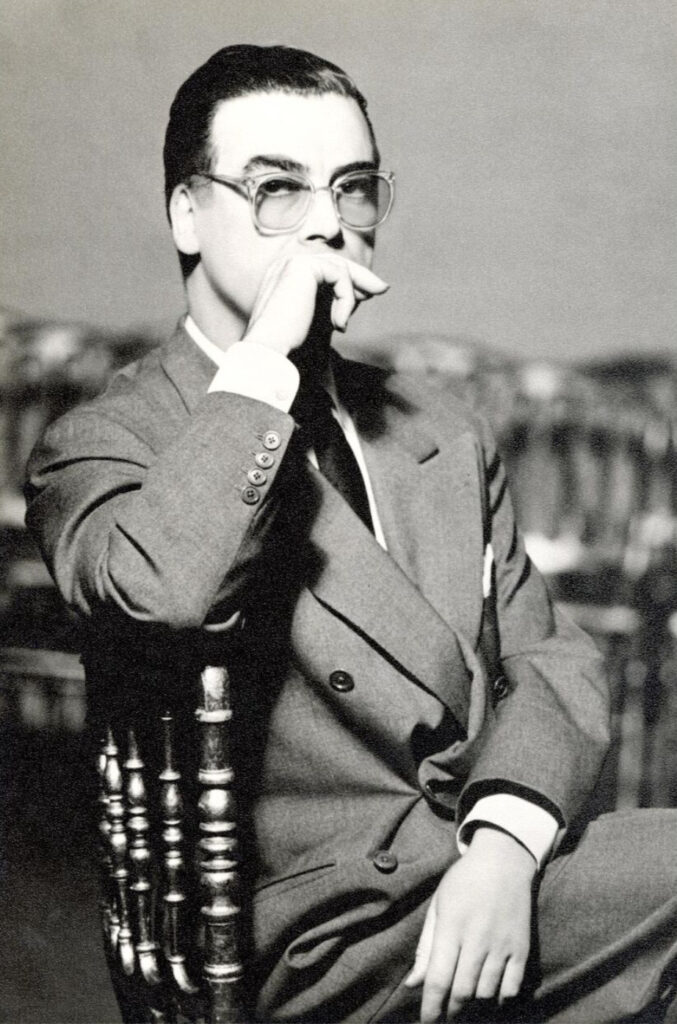

クリストバル・バレンシアガ

バレンシアガは、フランスのラグジュアリーブランド「バレンシアガ」の創業者です。

1950年代には、バレル(樽)型のシルエットでウエストラインを持たない「バレル・ルック」を発表したことで有名。

その他にも、

サック(袋)をモチーフにした寸胴形のシンプルなシルエットを生み出す「サック・ドレス」

全体が筒型のようなストレートのシルエット「チュニックライン」

など、数々のスタイルを発表し、ファッション界に大きな影響を与えました。

当時のモード界では「クチュール界の建築家」「デザイナーの王様」などと呼ばれるほど。

クリスチャン・ディオールからは「われわれ全員の師」と称され、ココ・シャネルからは「デザインから仕上げまで、全ての工程を一人で出来る本物のクチュリエは彼だけだ」とも言わしめました。

ユーベル・ド・ジバンシィ

1950年代を語る上で、ユーベル・ド・ジバンシィも欠かせない存在でしょう。

1952年に自身のブランド「ジバンシィ」を設立して以降、ファッション界に数々の功績を残していきました。

ジバンシィのスタイルは、ディオールの保守的なデザインとは反対に、革新的なものでした。

ちなみに先に紹介した「オードリー・ヘプバーン」は、ジバンシィのもっとも有名な支持者です。

ジバンシィが彼女と初めて出会ったのは、1953年の「麗しのサブリナ」の撮影中。

その後「ティファニーで朝食を」で彼女が着用した黒いドレスなど、さまざまな映画の衣装デザインなどを手掛けていました。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。

冒頭でもお話ししたように、1950年代はファッションが動き出した時代です。

欧米文化の流入により、和服の時代が終わり、人々は洋服を手に取るようになりました。

戦後の日本人が持つ「新時代への期待」や「豊かさへの憧れ」が、ファッションに深く反映された時代とも言えるでしょう。

また、1950年代は映画に登場したファッションが流行する時代でした。当時は娯楽が少なかったので、その分強く影響を受けたんですね。

このようにファッションは、社会的な背景や課題、映画、音楽、人々の飽きと密接に結びついています。これらの影響を受けて、デザイン、シルエット、素材が変わってゆくのです。

そして、その中でも広く世間に普及し、その時代を象徴して流行したものを「トレンド」と呼びます。

ファッションのトレンドは、とかく最新の話ばかりされがちですが、実は過去の歴史から学べることが沢山あります。

過去があって未来があるように、現代のオシャレや流行は、かつて流行ったものが形を変えてリバイバルしたものだからです。

基本的にはシンプルなデザイン→派手なデザインを繰り返しますし、細身のシルエット→ワイドシルエットを繰り返します。

実際に2010年代は、ノームコアと呼ばれるシンプルなデザインから装飾性への転換期、スキニーパンツなどの細身シルエットからワイドシルエットへの転換期になっています。

このように、過去のトレンドを知ることで、今なぜそれが流行っているのか理由が分かるようになります。これを知っているか否かで、自然と着こなしにも差が出てくるものです。

長くなりましたが、次回はまた別の時代のトレンドをご紹介する予定です。時系列順でいくのであれば、1960年代でしょうか。

まだまだ面白いファッションの歴史やトレンドがありますので、ぜひご期待いただければと思います。

のコピー-1-1-768x538.jpg)

のコピー-2-768x538.jpg)

のコピー-1-768x538.jpg)

のコピー-768x538.jpg)