1980年代ファッショントレンド総まとめ!黒の衝撃、DCブランド、渋カジ、東コレなど

のコピー.jpg)

こんにちは!まとめです!

お陰さまでご好評をいただいている、当ブログの連載記事「年代別トレンド解説シリーズ」。

これまでに紹介した年代を簡単にまとめるとこんな感じ。

- 1950年代:ファッションが動き出した時代

- 1960年代:若者文化の台頭

- 1970年代:モードの大衆化

第4回となる今回は「1980年代」のトレンドを分かりやすくまとめて紹介します。

1980年代のトレンドをこの1記事にギュッと凝縮しました!

1980年代を一言でいうと、オシャレのエネルギーが爆発した年代。

バブルの好景気による後押しを受け、日本のいたるところで新しいブランドやさまざまなファッションスタイルが誕生していきます。

代表的なものとしては「黒の衝撃」「DCブランド」「渋カジ」などが有名でしょう。

日本のデザイナーたちのパリコレ進出も活発化。

ファション雑誌も続々と創刊され、日本中の人々が、より積極的にオシャレを楽しむようになったのです。

新しい「オシャレ」がどんどん誕生。個人的にもかなり面白い年代です!

目次

はじめにお伝えしたいこと

本題に入る前に、一つだけ質問させてください。

あなたがこの記事を読む目的はなんでしょうか?

ファッションの歴史に興味があるから?

それとも何となくこの記事にたどり着きましたか?

理由はともあれ、わざわざこの記事を開いてくれたということは、なにかしらの形で「ファッションに興味がある」のだと思います。

僕はそんな方のお手伝いをしたいと思っています。

なぜなら、ファッションが身近な存在になると、オシャレがより楽しくなるからです。

そしてオシャレが楽しくなると、人生が豊かになるからです。

洋服というのは毎日着るもの。

なのでファッションを味方につけることさえできれば、毎日の楽しさがUPします。

自分に自信が生まれることで、人とのコミュニケーションも円滑になるでしょう。

これは僕自身が、ファッションを通じて人生が変わる経験をしたことに基づきます。

同じ経験を皆さんにも味わって欲しい。そんな想いでこの記事を執筆しています。

これを実現するための簡単な方法は「オシャレの知識を身につける」こと。

オシャレは「知る」ことで身近な存在になります。

これは決して大それた話ではありません。

机に突っ伏して勉強するものではなくて、コーヒー片手になんとなく知るだけで十分です。

今回でいえば、過去のファッショントレンドをなんとなく知っているだけで良いんです。

「黒の衝撃」とは何なのか?

「渋カジ」とは何なのか?

少し知っておくだけで、日常生活のふとしたシーンで知識が活躍します。

ウィンドウショッピングをしているとき、知っているブランドやアイテムを発見すると、何だか嬉しくなりませんか?

友人やショップ定員さんとも楽しい会話ができるようになるでしょう。

アイテムの審美眼も鍛えられます。

ほんの少しの知識があるだけで、それがキッカケとなり、ファッションがより身近な存在になるんです。

話を1980年代のトレンドに戻しましょう。

ファッションというものは、過去の歴史から学べることが沢山あります。

過去があって未来があるように、現代のオシャレや流行は、かつて流行ったものが形を変えてリバイバルしたものだからです。

前置きが長くなってしまいましたが、ここで伝えたかったのは、ファッションは「知る」ことで身近な存在となり、それはオシャレに繋がり、豊かな人生にも繋がるということ。

ちょっと飛躍しすぎた話かもしれませんが、僕の実体験から語らせていただきました。

というわけで、まずは1980年代の最大トピックともいえる「黒の衝撃」からお話しします!

ファッションの常識を覆した「黒の衝撃」

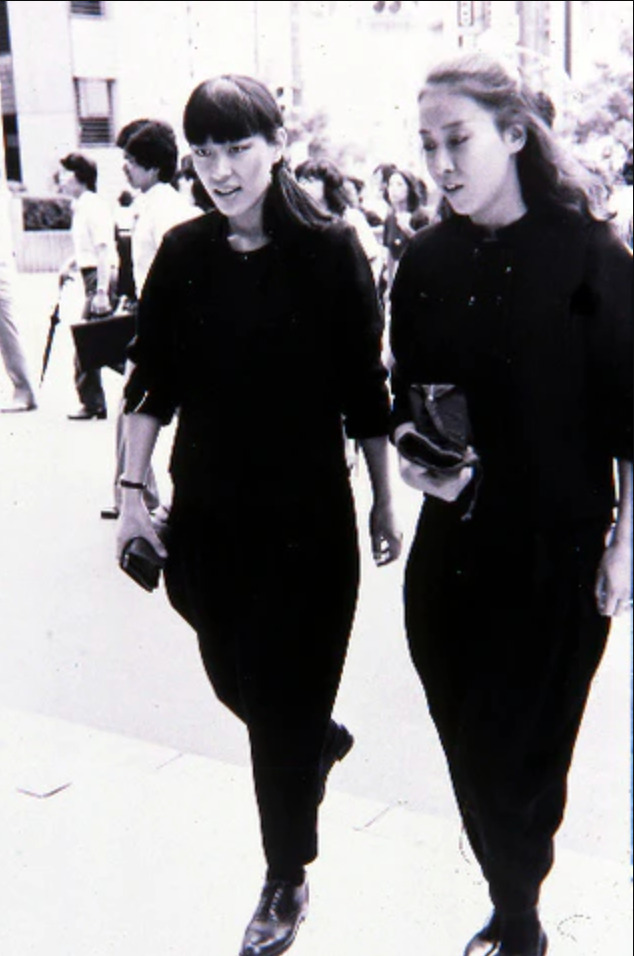

1982年のパリコレクションで発表されたのが「黒の衝撃」。

コムデギャルソンの川久保玲と、ヨウジヤマモトの山本耀司による「黒」をメインカラーとしたファッションスタイルです。

当時のファッション界において「黒」という色は、反逆を意味する色としてタブーとされていました。

それを打ち砕くかのように発表された全身黒づくめのファッションは、ファッション界にとてつもない衝撃を与えたのです。

真っ黒く、全身を覆い隠すような大きなサイズ感。

裏地がむき出しになったジャケット、穴あきのニット。

まるでボロ切れのような衣服。

当時まだ無名の日本人デザイナーが発表した斬新で前衛的すぎるファッションに、海外メディアは賛否両論に割れました。

否定的な意見

LE FIGARO(フランス最古の日刊紙):

「そのイメージは衣服の黙示録だ。穴、ぼろ、着古し、それらはあたかも核の惨禍の生き残りのようである。」

肯定的な意見

The New York Times:

「川久保玲の仕事はファッションに大きな新しい力として貢献する。」

良い意味でも悪い意味でも、世界中に大旋風を巻き起こした「黒の衝撃」。

これをきっかけに「黒」を全面に使用したスタイルが世界的に流行。

これまでタブーであった「黒」が「ファッションの色」として解放されたのです。

まさにファッションの常識を覆すような出来事でした。

ちなみに、先ほど否定的な意見として紹介したフランスの「LE FIGARO」紙は、当時の出来事をこう振り返っています。

ファッション界が震えたんですよ。そこに突如として現れたものは、服の脱構築による本当の意味での想像だったんです。川久保は改革者であり、先駆者でした。

コムデギャルソンとは

コムデギャルソンは、川久保玲が設立した日本のファッションブランド。

1969年に創業し、1975年には東京コレクションに参加。

1981年にはパリコレデビューと、順調に人気ブランドへと成長しました。

パリコレでは、当時タブーだった黒を用いたコレクションを発表し、ヨウジヤマモトと共に「黒の衝撃」と称されました。

1980年代は、ヨウジヤマモト、イッセイミヤケ、そしてコムデギャルソンがファッショントレンドの中心でした。

1990年代になり、黒のファッションが一般化すると、コムデギャルソンは赤などのカラフルな色を基調としたコレクションを展開するようになります。

ヨウジヤマモトとは

ヨウジヤマモトは、1972年にデザイナーの山本耀司氏によって設立された日本のドメスティックブランド。

先ほどのコムデギャルソンと並ぶ、ドメブラの2大巨頭です。

ヨウジヤマモトが世界から注目されのも「黒の衝撃」がきっかけ。

もはや伝説として語り継がれています。

あのMaison Margielaのデザイナーであるマルタン・マルジェラや、DRIES VAN NOTENのデザイナーにも影響を与えたと言われています。

ヨウジヤマモトのコンセプトは「反骨精神」「脱構築」。

空気をまとうようなドレープ感のあるシルエットや左右非対称なカッティングなどが特徴的。

現在では当たり前となっている性別を超えたユニセックスなデザインの先駆者でもあります。

カラス族の登場

コムデギャルソンとヨウジヤマモトによる黒の衝撃は、日本国内にも一大ムーブメントを巻き起こしました。

多くのブランドが黒のファッションを提案し「黒一色」のファッションスタイルが大流行。

全身黒づくめの人々が街にあふれ、黒いカラスが群がっているような様子から「カラス族」という名前で浸透していきました。

男女ともに人気のアイテムは、ユニセックスのジャケットやロングコート。

スラックスやプリーツスカートも流行。

どのアイテムも黒一色です。

以下は、創刊当時の「anan」の編集者である寺田邦子さんのコメント。

私が黒と出会ったきっかけこそが、1980年代のコムデギャルソン。毎シーズン、これ欲しい!と思う服が必ずあったんです。黒はおしゃれで心が落ち着く色でした。

当時”カラス族”と呼ばれるのはとても不快だったの(笑)。だって、カラスは街を汚すイメージだったから。黒はもっといい色です!振り返ると、洋服を楽しむことに最も集中した20〜30代に、コムデギャルソンの服と過ごせたのは幸せでしたね。

心からオシャレを楽しんでいることが分かる、素敵なコメント。

日本が世界のファッションを覆したのは、後にも先にも「黒の衝撃」以外にないんじゃないでしょうか。

いまでこそメンズファッションのキーカラーとして定着している「黒」ですが、その源流が1980年代にあったのです。

この話は、次の「DCブランド全盛期」にもつながっていきます。

DCブランド全盛期

1980年代は「DCブランド」が全盛期を迎えた時代でもあります。

DCブランドとは、デザイナーズ&キャラクターズブランドの略語。

この時代に社会的なブームとなった、国内の高級ファッションブランドの総称です。

DCブランドの筆頭は、先ほど紹介したコムデギャルソンでしょう。

そこに追随するかのように、さまざまなデザイナーズブランドが続々と登場していきます。

それらはどれも、大手量産型のアパレル企業があまり手を出さないような個性的なものが多く、個々のデザイン性が光るようなアイテムばかりでした。

- コムデギャルソン(川久保玲)

- ヨウジヤマモト(山本耀司)

- イッセイミヤケ(三宅一生)

- コシノジュンコ(鈴木順子)

- ビギ(菊池武夫)

- ニコル(松田光弘)

- コムサデモード(坂口徹)

- ミルク(大川ひとみ)

などなど、多種多様な「DCブランド」が台頭していきました。

そうそうたるオシャレブランドたち。

東コレ(東京コレクション)の発足

1980年代は、皆さんご存知「東コレ」が生まれた時代でもあります。

全盛期を迎えたDCブランドたちは、ブランド同士のつながりも強化するようになり「東京でもパリのようなファッションウィークを開催しよう」という気運が高まります。

そして、1988年に東コレが発足。

初開催のコレクションには32ブランドが参加し、バブルの好景気も後押しして大盛況。

海外からも注目されるようになり、今では「世界四大コレクション」の次席に位置づけられるほどの世界的なコレクションへと躍進しました。

ここで一度、コレクションについておさらいしましょう。

<世界四大コレクション>

・ミラノ

・パリ

・ニューヨーク

・ロンドン

それぞれ○○コレクションといった呼び方がされます。

ファッションウィークとも呼ばれていて、長いときでは10日間ほどの期間を使って、多数のブランドが最新のコレクションを発表します。

開催されるのは春夏(1〜4月)と、秋冬(9〜11月)の年2回。

各ブランドが来シーズンにどんなファッションを売り出そうとしているのか、どんなテーマで新作を発表するのかをお披露目する場です。

基本的には半年先の流行を先取りするため、1〜4月には秋冬ものを、9〜11月には春夏ものを発表します。

コレクションは、ブランドが打ち出すコンセプトや世界観を伝えるのが目的です。

「奇抜すぎない?」

「ほんとにこんな服が流行るの?」

といった疑問を感じるファッションも登場しますが、あくまでブランドが打ち出そうとしているコンセプトが重要です。

コレクションは流行の最先端。

ここで発表されたファッションスタイルは「海外コレクション→ハイブランド→ミドルブランド→ファストブランド」といった流れで世間に広がっていきます。

上流から下流に落ちていくイメージです。

ちなみに東コレの前身は、1974年の「TOP DESIGNER 6」。

金子功、菊池武夫、コシノジュンコ、花井幸子、松田光弘、山本寛斎の6人により結成されたショーです。

その後、コシノヒロコ、吉田ひろみ、川久保玲、山本耀司が加入。

1985年に入ると、三宅一生が代表幹事を務め、川久保玲、松田光弘、森英恵、山本寛斎、山本耀司の5人が幹事に就任。

そして1988AWコレクションから「東京コレクション」に名前を変えてリスタートが切られたという流れです。

「1988AW」というのは、1988年のAutumn Winterの略で、秋冬モノという意味。

春夏モノは「SS」と略され、Spring Summerとなります。

アパレルって難しい用語だらけですよね。

このブログでは「ファッションをもっと日常に」がテーマの1つなので、こんな感じで細かい用語もなるべく説明していきます。

バブルから生まれた「ボディコン」

出典:VOGUE

1980年代のトピックとして外せないのは、バブルの好景気でしょう。

この好景気の追い風を受け、日本に咲き誇ったのが「ボディコン」と言われるファッション。

ボディコンとは、ボディ・コンシャス(body-conscious)「体を意識している」の略語で、ニットなど体に密着する素材を使ってボディラインを強調しているファッションのことを指します。

出典:VOGUE

日本にボディコンブームが巻き起こったキッカケは、チュニジア出身の「アズディン・アライア」が設立したALAIAによる、1981年のミラノコレクション。

ALAIAが発表した、身体に添ったデザインのドレス、レザーやストレッチ素材でボディラインを強調したウェアがはじまりです。

これを皮切りに、ピンキー&ダイアンなどのDCブランドから、さらにシルエットをシェイプしたスタイルのボディコンファッションが誕生。

もともとは女性の自己主張や解放を目指すファッションの動きの一つでしたが、日本ではこれがバブル好景気と結びつき「遊び着」として流行しました。

ピタピタのワンピースでドレスアップした女性たちにとって「キング&クイーン」「マハラジャ」などの高級ディスコで遊ぶのが “イイ女” の証。

バブル終焉期に誕生した「ジュリアナ東京」では、ワンレングスのロングヘア・トサカ前髪・爪長・肩パッド入りのスーツ、7センチヒール……といった、ボディコンを進化させたファッションの女性たちが集いました。

きらびやかなアクセサリーとブランドバッグを競うように身につけたのもボディコン族の特徴。

それはバブル期における富の象徴であり、お金持ちの男性たちに認められるための女性のステータスにもなっていました。

荒木師匠こと荒木久美子に代表される、ジュリアナ扇子(通称、ジュリ扇)を合わせたファッションのタレントなんかも登場。

マスコミなどのメディアも連日の話題として報道するくらいの一大ムーブメントでした。

このように、ファッションのトレンドは社会背景とも密接に結びついているんです。

続々と誕生する「新たなファッションスタイル」

ここまで、コムデギャルソンをはじめとするDCブランドの隆盛や、東コレの登場をご紹介してきました。

これらの影響を受けて、人々の「オシャレ」への関心度は、グングンと上昇。

新たなファッションスタイルを求めるようになり、続々とトレンドが生まれていきます。

この時代に誕生したトレンドたちを、サラッとまとめて紹介します。

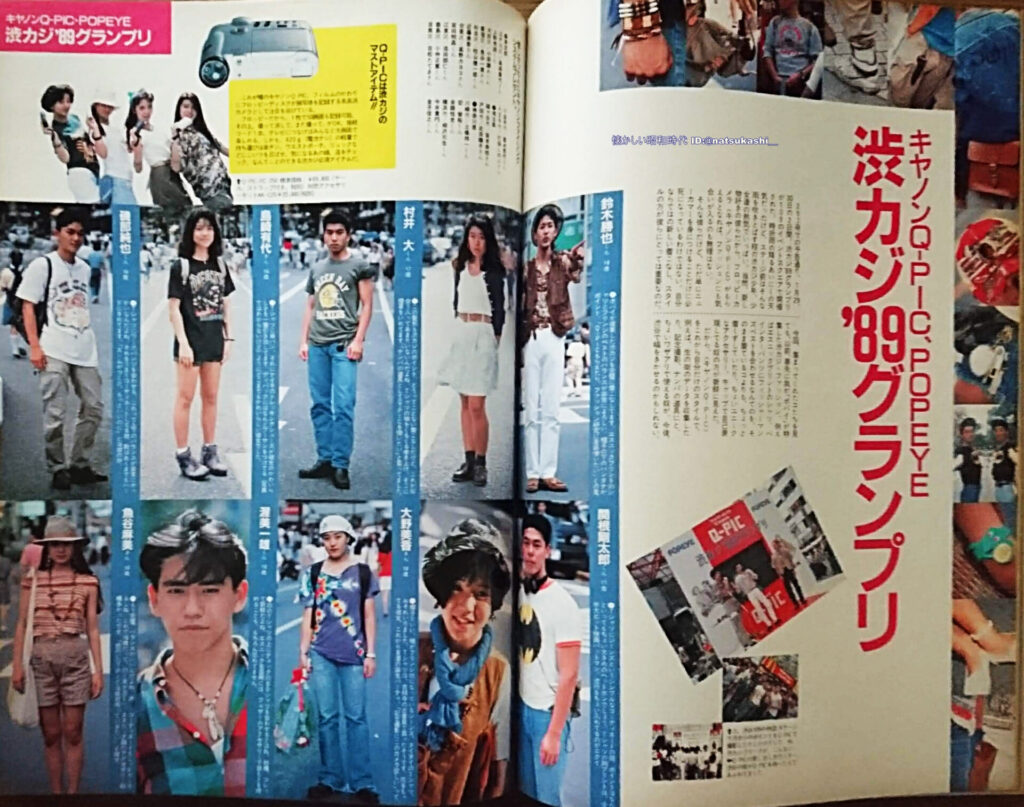

渋カジ(渋谷カジュアル)

渋カジは、アメカジ(アメリカンカジュアル)からヒントを得たストリートファッション。

団塊ジュニア世代と呼ばれる、かつてファッションの主導権を担っていた若者たちの間で流行しました。

特徴は「シンプルで飽きのこない定番アイテムを品良く着こなす」というスタイル。

ベースはアメカジですが、そのなかでも普遍的なアイテムが好まれました。

- ヘインズのTシャツ

- リーバイスの501

- レッドウィングのエンジニアブーツ

- ルイヴィトンのバッグ

ここら辺が代表的なアイテムです。

ちなみに当時は「DCブランド全盛期」であったため、ブランドの世界観を崩さないよう「全身ワンブランドで揃える」というスタイルが一般的でした。

一方、渋カジはそれとは真逆のスタイル。

「異なるブランドを合わせた方が上級者である」といった感覚でファッションを捉えていました。

「ダサい」「ダサくない」といった感覚は、時代とともに移り変わります。

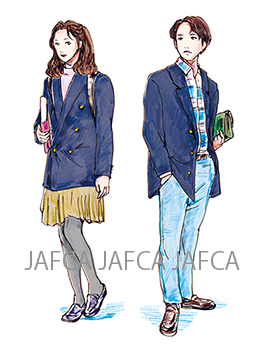

キレカジ(きれいめカジュアル)

渋カジから派生して生まれたのが、キレカジ。

渋カジはTシャツにジーンズでしたが、ブレザーなどを取り入れトラッド化。

渋カジを上品にクリーンにしたスタイルです。

- ベーシックなトラッドアイテム

- ネイビー(紺)のブレザー

- チノパン

これらが基本となるアイテム。

とくに好まれたのは「紺ブレ」と呼ばれたネイビーのブレザーで、金ボタンのダブルブレストタイプ。

オーソドックスで飽きのこないデザインと、カジュアルにもドレスライクにも着られる多彩さから、キレカジの代表アイテムとして流行しました。

渋カジで鍛えた着くずしのテクニックを、トラッドアイテムに応用したスタイルです。

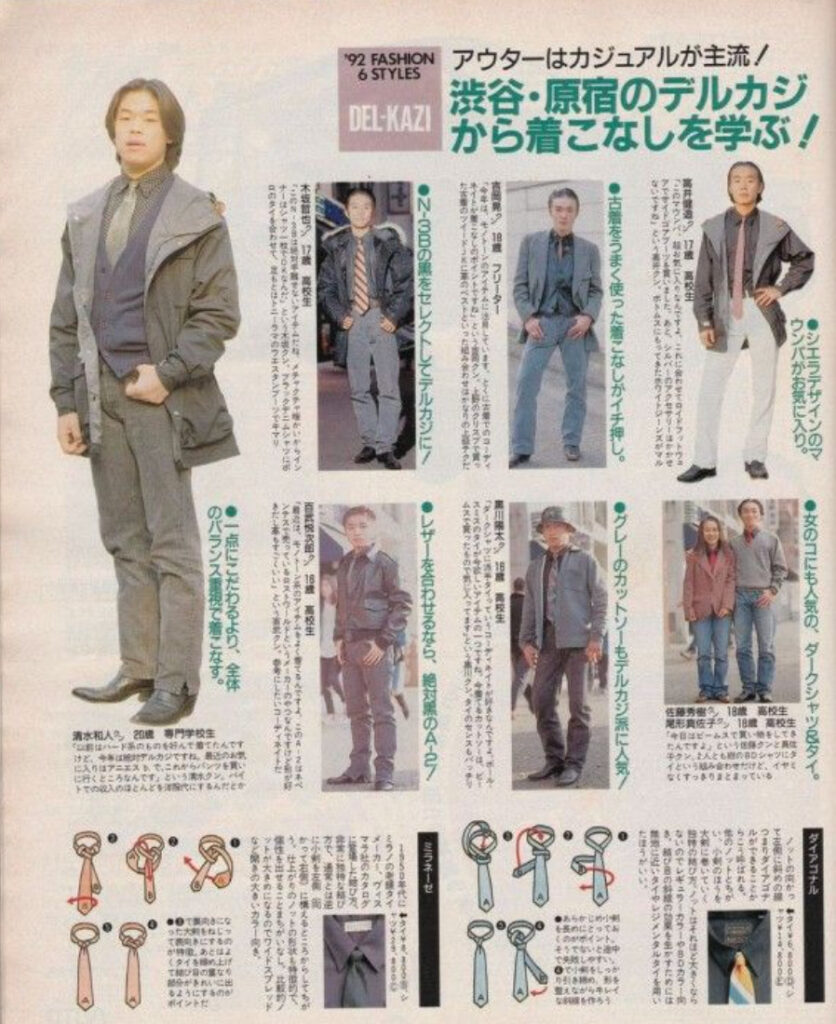

デルカジ(モデルカジュアル)

デルカジは、モデルが着ているようなカジュアルファッションを真似したスタイル。

今ではちょっと古臭いですが、当時ファッションモデルを略して「デルモ」と呼んでおり、それがデルカジの名前の由来となっています。

代表的なのは「モデル巻き」と呼ばれる着こなし。

カーディガンを脱いだ時に、手に持つのではなくて、さりげなく肩に掛けてさっそうと歩くようなスタイルです。

俳優の石田純一さんがやるようなスタイル!

イタカジ(イタリアンカジュアル)

イタカジは、当時のファッションシーンを牽引していたミラノコレクションからはじまったトレンド。

以下の「3G」と呼ばれるブランドが大流行しました。

- ジョルジオ・アルマーニ

- ジャンフランコ・フェレ

- ジャンニ・ヴェルサーチェ

これらイタリアンブランドの特徴は「上質でエレガントでちょっとセクシー」なスタイル。

アルマーニのソフトスーツが象徴するように、高級感のなかにもリラックス感があり、ちょっとフェミニンな大人の雰囲気。

海外富裕層やハリウッドセレブらのライフスタイルを真似したスタイルでもありました。

ちなみに「3G」の流行を後押ししたのが、バブルの好景気です。

フレカジ(フレンチカジュアル)

フレカジは、フランス人の普段着を真似したスタイル。

パリジャン(パリジェンヌ)に憧れた人々の間で流行しました。

特徴は「気取らないシンプルさ、こなれた着心地のよさ」。

ファッションを先取りするような特別感はありませんが、気取りすぎないことによる余裕感と、自分の身体に馴染んだこなれた感じが、かえってオシャレに見えたようです。

代表的なアイテムは、

- トレンチコート

- バスクシャツ(ボーダーシャツ)

- ベレー帽

- カーディガン

- トートバッグ

などなど、今現在も好まれるロングセラーなラインナップ。

とくに人気が高かったのは、アニエスべーのボーダーTシャツとスウェット素材のカーディガンの組み合わせ。

「anan」や「Olive」などのファッション雑誌に紹介されたことで流行しました。

これにデニムを履いてトレンチコートを羽織れば、気分はパリジェンヌ。

フレンチカジュアルを象徴する、不滅のコーディネートです。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

いかがでしたか?

今回は1980年代のトレンドを、代表的なトピックごとに振り返ってきました。

冒頭でもお話ししたように、1980年代は「オシャレのエネルギーが爆発」した時代。

1950〜1970年代にかけてファッションが大衆化したことで、人々は「より良いもの」「より自分らしいもの」を強く求めるようになったのです。

いろいろなブランドやトレンドが生まれた、ワクワクする時代ですね。

ファッションというものは、過去のトレンドを知ることで、今なぜそれが流行っているのか理由が分かるようになります。

人よりも詳しいという状態はファッションへの自信にも繋がり、内面からオシャレに磨きをかけます。

知っている人と知らない人。自然と着こなしにも差が出るのは当然。

つまりファッションは「知る」ことで「オシャレ」になれるものなのです。

これは先述したとおり、気構えて勉強する必要はありません。

コーヒータイムの読みもの感覚で、楽しみながら学んでもらえたら嬉しいです。

また、僕のブログでは『2022年の最新トレンド』をまとめた記事も執筆しています。

オシャレ好きなら必ず知っておくべき、見逃し厳禁の内容になっているので、ぜひぜひご覧ください!

↓

のコピー-1-1-768x538.jpg)

のコピー-2-768x538.jpg)

のコピー-1-768x538.jpg)

のコピー-768x538.jpg)