ヒッピーやアイビールックとは?1960年代のファッショントレンド総まとめ

皆さんは1960年代のファッションと聞いて、どんなものを思い浮かべるでしょうか?

パッと思い浮かぶ人もいれば、全く知らない!という人もいると思います。

1960年代はメンズファションのルールを作ったといっても過言ではない「アイビー・ルック」をはじめとする、数々のトレンドが生まれたファッション史においても非常に重要な年代です。

今回は、そんな1960年代のファッション・トレンドを1記事に総まとめしてお届けします。

ファッションというものは、過去のトレンドを知ることでより身近に感じることができ、それが自然とオシャレな着こなしにも繋がるもの。

どれもつい人に話したくなるようなことばかりですので、ぜひ楽しみながら読み進めていただけると幸いです。

目次

はじめに

1960年代の特徴をひとことで言うと、「若者文化の台頭」です。

この時代から日本の若者たちがファッションをオシャレとして取り入れるようになります。

以前の記事で、1950年代は第二次世界大戦がおわりファッションが動きだした年代とお話ししました。

戦勝国であるアメリカから欧米文化が流入し、日本の人々が「洋服」を着はじめるようになった幕開け的な時代です。

1960年代はそれが若者へと広がり、一大ムーブメントを巻き起こしていきます。

代表的なものとしては、アイビー・ルック、ヒッピー、モッズ、ミニスカートでしょう。

どれもファッション史を語るうえでは欠かせない、非常に大きなトレンドです。

これらのトレンドは全て、若者からはじまっています。

実は1960年代以前は、若者がオシャレをする文化はありませんでした。

第二次世界大戦が終わったことをきっかけに欧米文化が流入し、さらに若者人口の爆発的な増加が重なったことで、若者からオシャレが発信されるようになったのです。

日本における若者の人口比率は、戦後1950年代から大きく上昇し始め、1970年にはピークとなる35%を記録した。

のちに説明しますが、反戦を掲げる若者たちによる「カウンターカルチャー(対抗文化)」からも数多くのファッショントレンドが生まれています。

ここで、そもそも「ファッション・トレンド」とは何なのかについて話しましょう。

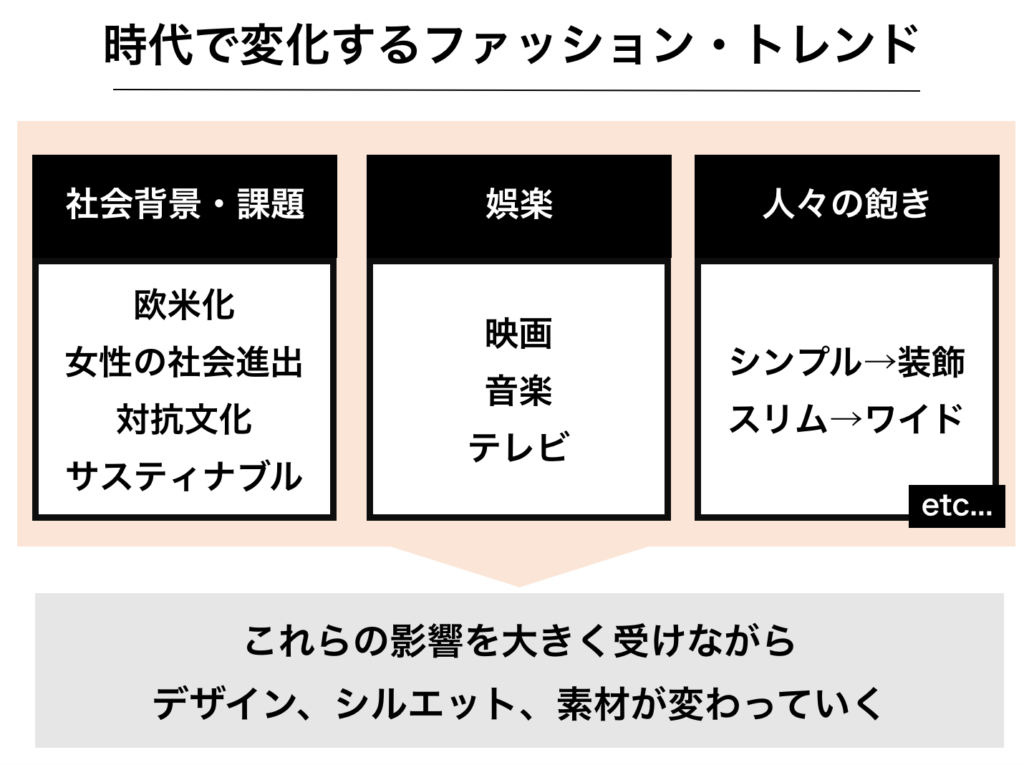

実はファッションというものは、社会的な背景や課題を大きく受けて変化していくものなんです。

マスコミが意図的にトレンドを作り出していると思っている方もいるかもしれませんがそうではありません。

例えば、近年流行しているサステナブルファッション。これは大量生産・大量消費のスタイルに世界が異を唱えたことからはじまりました。

持続可能な社会の実現に向けて、オーガニックコットンや再生繊維など、地球環境にやさしい素材を用いるようになったファションです。

このように、ファッションは社会的な背景や課題の影響を大きく受けており、音楽や映画などの娯楽、人々の飽きとも密接に結びついています。

これらによって、デザイン、シルエット、素材が変わってゆくのです。

そして、その変化のなかでも世間に大きく広まり、時代を象徴して流行したファッションを「トレンド」と呼びます。

話を戻しましょう。

トレンドとはすなわち社会情勢を反映したファッションです。つまり、トレンドが生まれたのには明確な理由が存在します。

では、1960年代にどのようなファッションスタイルが生まれたのか?それがトレンドになった理由はなんなのか?

重要なトピックごとに振り返っていきましょう。

1960年代からファッションが楽しくなってくよ!

メンズファッションの礎を築いた「アイビー・ルック」

1960年代はメンズファッションの重要なターニングポイントとなった時代です。

その代表格がアイビールック。

これまで大人のものであった男のオシャレが、メンズファッションへと昇華され、若者たちから発信されるものに変わります。

のちほどご紹介する「モッズ」や「ヒッピー」などのファッションスタイル以外に、音楽もアートも全てが若者中心に広がります。

アイビールックは1950年代にアメリカで生まれたファッションスタイルで、1960年代に日本で独自の文化として流行します。

このアイビールックを日本に広めたのが、VANという3文字のロゴでおなじみの株式会社ヴァンヂャケットの石津謙介氏です。

「若者に何をどう着せるべきか」を考えた彼が目をつけたのが、アメリカ東海岸にあるエリート大学の通称「アイビー・リーグ」のファションスタイル。

そこの学生やOBの間で広まっていたファッションを基に、アイビールックという紳士服のスタイルを打ち出しました。

「アイビー」の語源は諸説ありますが、キャンパスに立つ古いレンガ造りの校舎が蔦=アイビーで覆われていたという説が有力です。

アイビールックをルール化

その特徴は、七三分けのヘアスタイル、オックスフォード織のボタンダウンシャツ、三つボタンのブレザー、テーパードタイプのノータックパンツ、ハイソックスにコインローファーといった、メンズファッションのお手本ともいえる綺麗目でトラッドなスタイル。

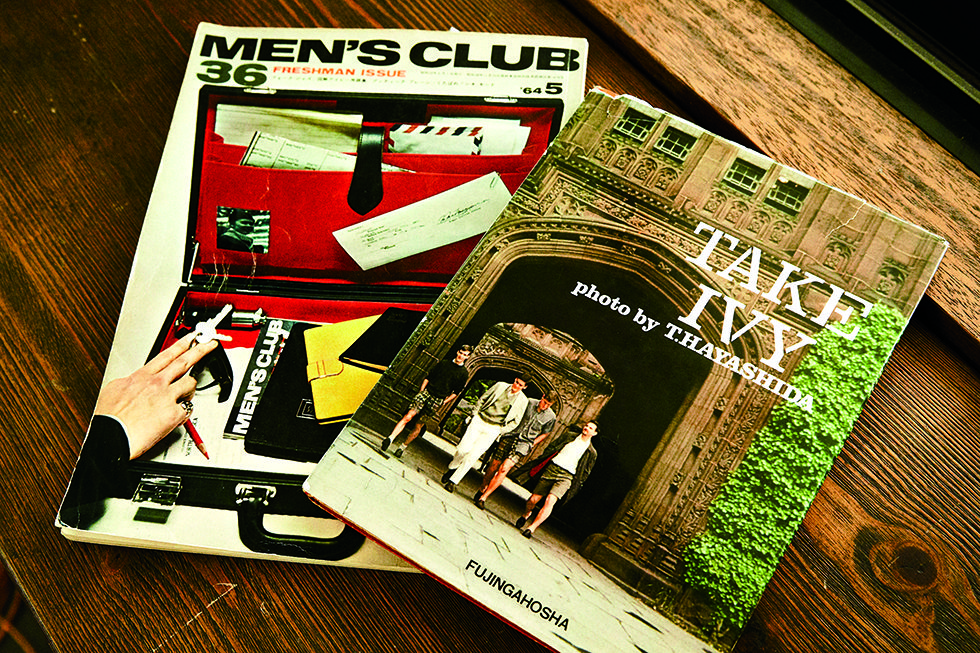

石津謙介氏はこのアイビールックを世に広めるため、日本最古のファッション雑誌といわれる「MEN’S CLUB」に深く関与し、アイビールックの発信に努めました。

ここで注目すべきは、アイビーのファッションアイテムをただ紹介したのではなく、着こなし方までをレクチャーしたこと。

アイビールックのコーディネートをパターン化し、そのルールを守ることで、初心者でも真似しやすい方法を提示したのです。

この試みがうまくハマり、「MEN’S CLUB」での広告と、同年に創刊された日本初の男性週刊誌「平凡パンチ」に大々的に取り上げられたことにより、アイビールックは爆発的な広がりをみせました。

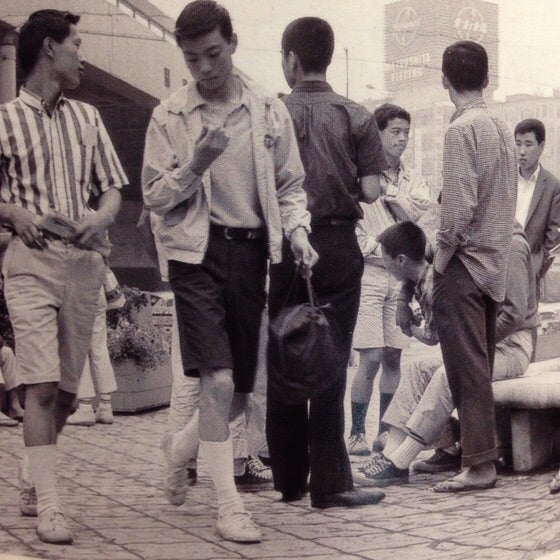

アイビールックをした若者たちが銀座のみゆき通りに集まったことから「みゆき族」とも呼ばれ、当時の社会現象になったほどです。

今では当たり前に言われる「メンズファッション」ひいては「コーディネート」という文化は、このアイビールックから生まれたといっても過言ではないでしょう。

アイビーのライバル「コンチネンタル・ルック」

石津謙介氏のVANが躍進している頃、その対抗馬として注目されたのがJUN(ジュン)です。

JUNは日本を代表する総合アパレルメーカーで、現代ではフレンチカジュアルのセレクトショップ「アダムエロペ」や「ロペピクニック」をはじめとする多くのファッションブランドを運営している会社です。

JUNが掲げたのはヨーロッパの若者の服装からヒントを得たコンチネンタル・ルック(通称:コンチ)。

アメリカ由来のアイビーに対し、ヨーロッパ由来のトラディショナルなスタイルを提案しました。

この対立構造は、先述の男性週刊誌「平凡パンチ」で、「きみはVAN党かJUN党か?」という特集が組まれたりするほどで、メンズファッションの二大潮流として大きなトレンドとなっていきます。

両者の違いは、アイビーが直線的なデザインなのに対し、コンチは立体的なデザイン。

コンチを分かりやすく例えるならヨーロッパの伊達男のようなイメージで、アイビーに比べてエレガントで大人っぽいスタイルでした。

有名なのはアイビールックの方ですが、ここで生まれたコンチネンタルルックもまた、現代のメンズファッションの源流となった重要なトレンドでした。

音楽から生まれた「モッズ・ファッション」

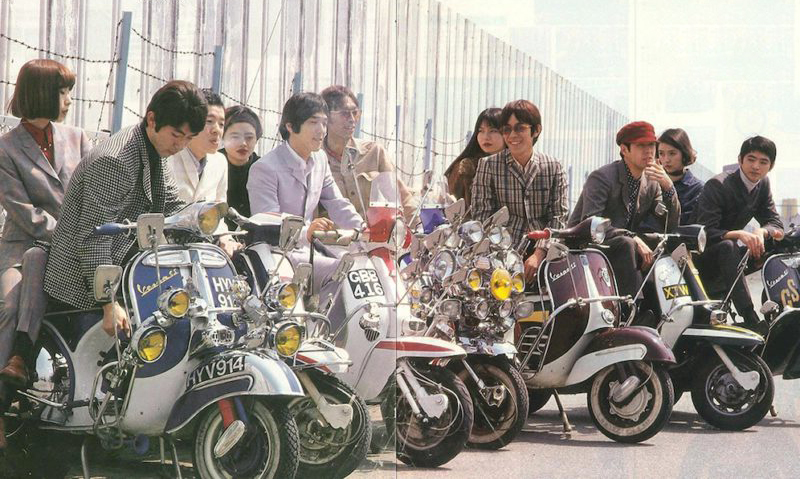

「モッズ」とは、1950年後半〜60年中ごろに若者の間で流行したイギリス・ロンドン発祥のカルチャーです。

音楽をベースに、ファッション、バイクを愛した若者たちのことを指します。

「モッズ」という呼び名は、もとは1950年代にビバップなどのモダンジャズの演奏者やファンを「モダニスト」と呼んだものが「モッズ」と略されたことに由来します。

彼らのファッションの特徴は、細身のスーツにミリタリーコートを羽織るというスタイル。スラックスなどの細身のパンツにブーツを合わせ、上品さとミリタリーの無骨さをミックスした当時としては新しいファションでした。

のちに説明しますが、彼らはミリタリーファッションの生みの親でもあります。モッズコートの「モッズ」も彼らが由来です。

そんな彼らが着ていた細身のスーツは、のちに「モッズスーツ」と呼ばれるようになります。モッズの若者たちがとことん追求をして創り上げたスーツです。

先ほどモッズはバイクを愛したと書きましたが、そのバイクは深夜のクラブへの移動手段でした。

彼らにとって深夜のクラブは遊び場かつオシャレの社交場でもあり、こだわりのオーダースーツを見せあう場所でした。ここで仲間とファッションを競い合うことで、モッズなスタイルをオシャレなものに高めていったのです。

モッズスーツと音楽

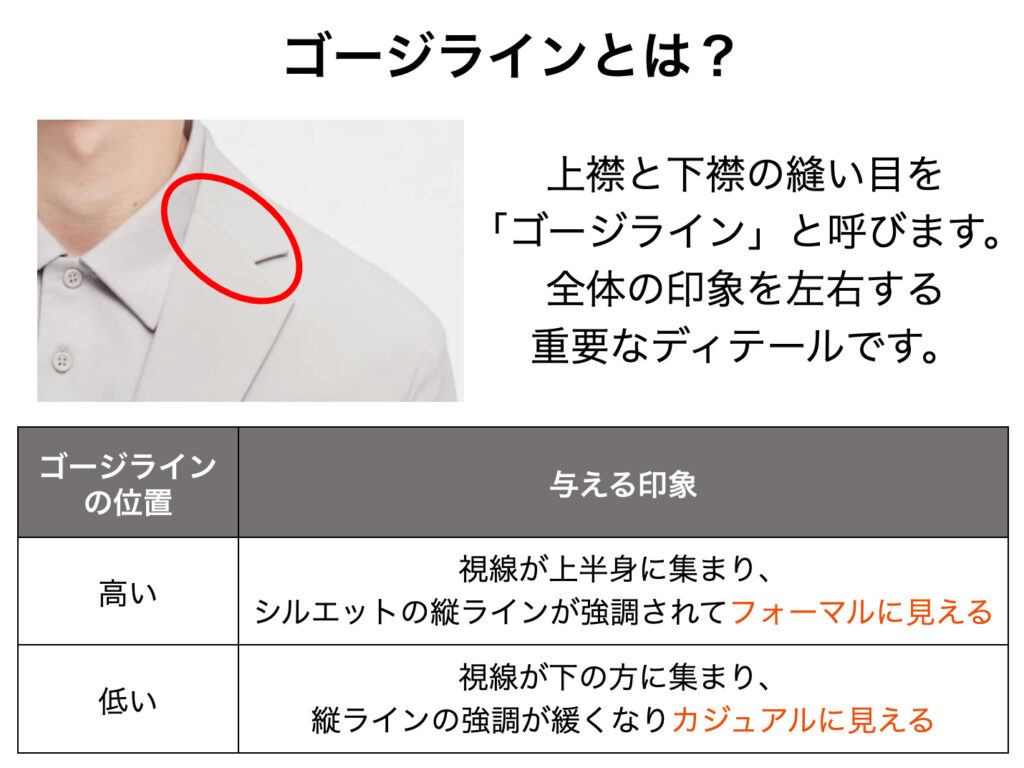

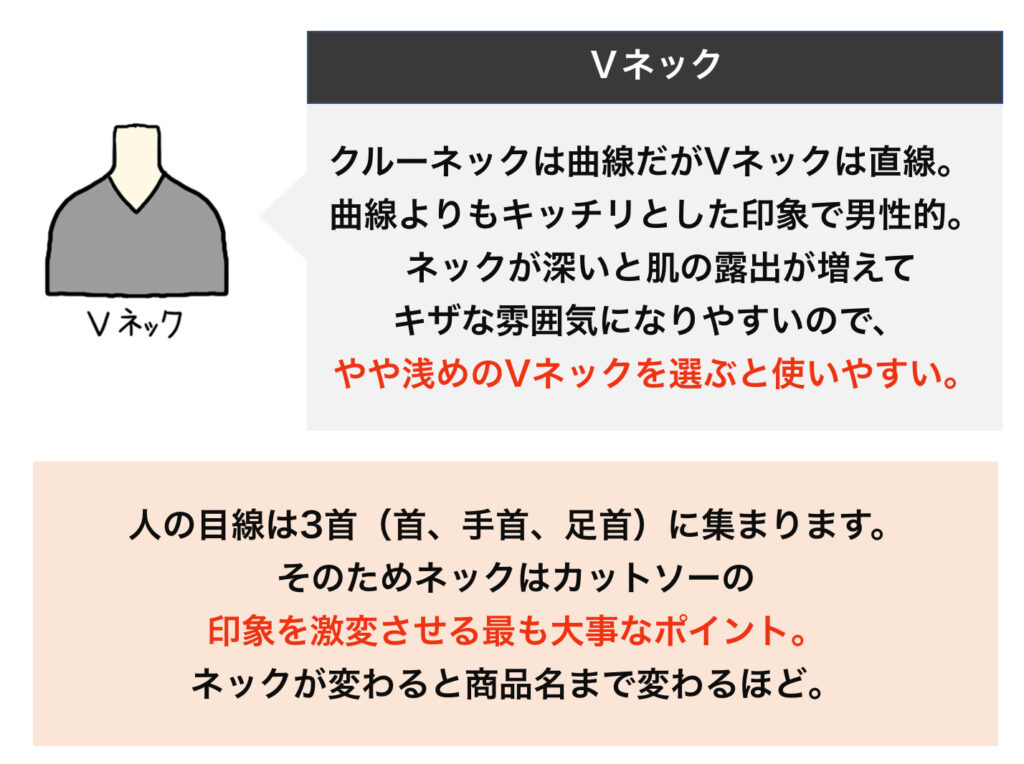

モッズスーツの特徴は、細身のシルエット、高めのゴージライン、Vゾーンの狭い首元です。

もともと細身のシルエットですが、ゴージラインが高いことで、視線が上半身に集まり、より細身のシルエットが際立つスタイルでした。

こちらの画像はカットソーのVネックを解説したものですが、モッズスーツは首元のVゾーンが狭いため、キッチリとした印象。

さらには上着のボタンが多めに作られていたり、パンツのスラックスは短めの丈になっていたりと、とにかく細身のシルエットが強調されるスタイルでした。

フォーマルというよりはパーティーなどで着る個性的なスーツといった感じです。

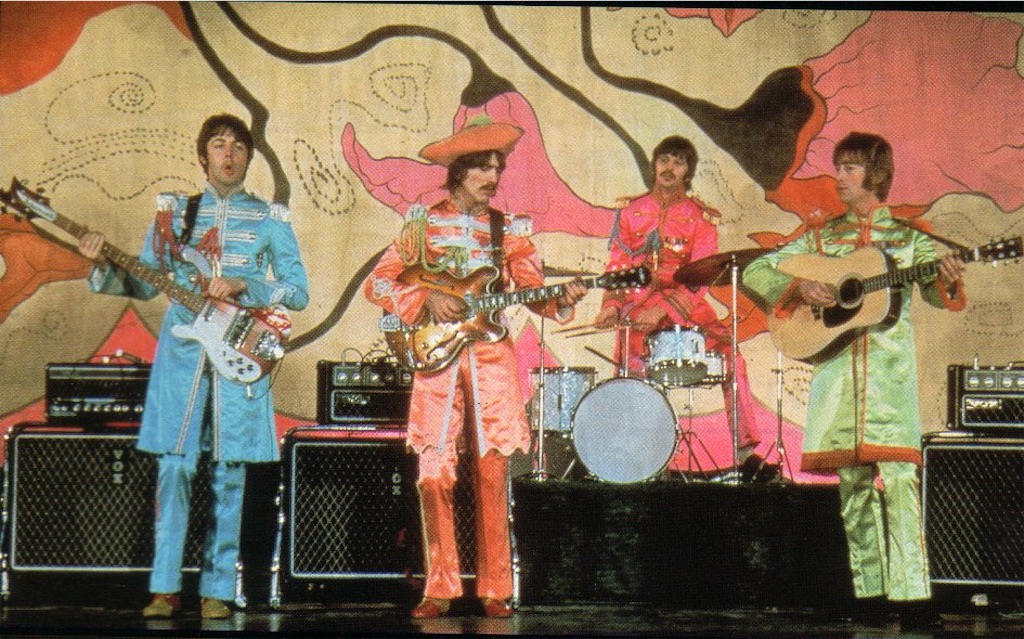

まるでデビュー当時のビートルズを彷彿とさせるようなカッコいいスタイルでした。

それも当然、先述したとおり彼らモッズのファションは音楽に大きな影響を受けていますから、ビートルズが想起されるのです。

彼らが好んで聴いた音楽は、ロックミュージック、アメリカのブラックミュージック(黒人音楽)、R&B、ソウルミュージック、ジャマイカのスカなどです。

そのなかでも特に影響を与えていたのはロックミュージック。人気のロックミュージシャンの服装を取り入れるなど、音楽と深い関わりを持っていました。

ロックミュージックとは、1950年代にアメリカ合衆国の黒人音楽であるロックンロールやブルース、カントリーミュージックを起源とし、1960年代以降、特にイギリスやアメリカ合衆国で、幅広く多様な様式へと展開した。強いビートと電気的に増幅した大音量のサウンドを特色とする。

出典:Wikipedia

そんなモッズファッションを代表するロックミュージシャンが、皆さんお馴染みのビートルズです。

実はこのビートルズ、デビュー前は正反対のロッカーズファッションをしていましたが、マネージャーの指示によりモッズファッションでデビューしたという裏話があるそう。

ちなみにこのモッズファッションは、1960年代末期からさらに姿を変えていきます。

髪は短い丸坊主にし、ディープなレゲエを聴くようになり、ドクターマーチンのブーツにベンシャーマンのシャツを身に着けたスキンヘッズ(スキンズ)へとなるのです。

モッズから生まれた「ミリタリー・ファッション」

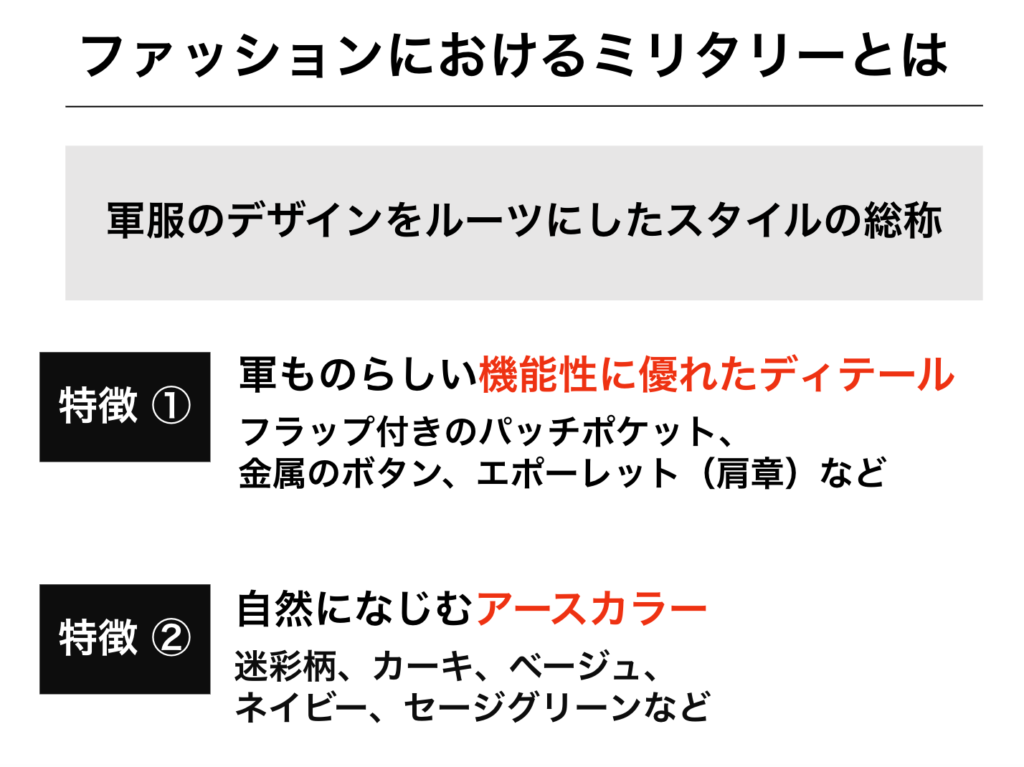

今ではメンズファッションの定番になっているミリタリーファションも、モッズから生まれたと言われています。

Military(ミリタリー)という言葉は、直訳すると「軍の〜、軍隊の〜」という意味を持ちます。

この言葉どおり、もともとは軍人が着用している衣類のことを指しますが、ファッションにおけるミリタリーは軍服のデザインをルーツにしたスタイルの総称を指します。

ではなぜ、軍隊の戦闘服だったものがファションアイテムとして取り入れられるようになったのでしょうか?

それは、「モッズ」と呼ばれるロンドンの若者たちが、アメリカ軍が採用していた「M-51」と呼ばれるミリタリーパーカーを着用したのがはじまりと言われています。

モッズとは、イギリスの若い労働者の間で1950年代後半から1960年代中頃にかけて流行した音楽やファッション、それらをベースとしたライフスタイルのこと。ロンドン近辺で発祥した。

その特徴は、髪を下ろしたモッズカット、細身の三つボタンのスーツ、ミリタリーパーカー、多数のミラーとヘッドライトで装飾されたスクーターなど。

当時、朝鮮戦争が停戦されたことにより、アメリカ軍が生産していた野戦用のコートが世界中に安価でばらまかれたました。

これに目をつけたのがロンドンのモッズたち。彼らの多くは、夜遊びのための移動手段としてスクーターを使用していましたが、エンジンが剥き出しのモーターサイクルにより、自慢のスーツが汚れてしまうことに困っていました。

それを解決したのが、この野戦用のコートです。簡単に羽織れるうえ膝もとまでをカバーをしてくれるため、エンジンや泥はねなどからスーツを守るのに最適なアイテムでした。

さらに厚手で防寒性も高いことから、スクーター移動時の寒さ対策にもなったため、モッズの若者たちにとってはうってつけのアイテムだったのです。

そしてこの「M-51」は、後に「モッズコート」と呼ばれるようになります。モッズコートはミリタリーファッションの定番アイテムですが、このときのモッズっ子たちがその名前の由来になっているというわけです。

こうしてモッズから生まれたミリタリー・ファッションですが、それを世界に広げるのに一役買ったのは、次にご紹介する皆さんお馴染み?の「ヒッピー」です。

カウンターカルチャーの代名詞「ヒッピー」

ファッションのトレンドには「○○リバイバル」といった言葉がつきものです。過去に一世風靡したトレンドが、時代を巡って再び流行することを意味します。

そのなかでも一番といって良いほど耳にするのが、「ヒッピーリバイバル」ではないでしょうか?

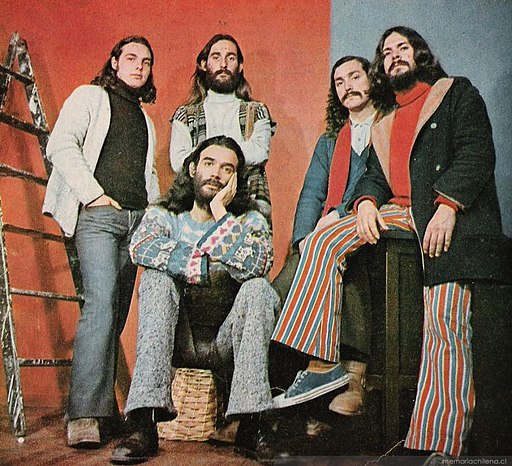

ヒッピーとは、1960年代後半にアメリカに登場した、カウンターカルチャー(対抗文化)の一翼を担った若者たちのことです。

彼らヒッピーは、ファッション史を語るうえで必ず出現する存在であり、数多くのファッションスタイルの生みの親です。

その誕生のきっかけは、社会に不満を抱えるアメリカの若者たちがはじめた共同生活。彼らは伝統に反抗し、自由を求めて荒野や森林を点々と移動しながら生活しました。

彼らヒッピーのファッションは、ほったらかしたようなドライなロングヘア、バンダナ、絞り染めTシャツ、ベルボトムのジーンズ、といったナチュラルで野性味のあるスタイルが特徴です。反戦の姿勢をあらわすためミリタリージャケットもしばしば着用していました。

1960年代後半は、世界中で反戦運動が盛んになった時代です。

彼らはその火付け役として有名で、ヒッピーたちはベトナム戦争への反対運動をきっかけにさらに発展し、反戦活動など政治にも積極的に発言をしました。

彼らの刺激的なパフォーマンスはメディアにも大きく取り上げられるようになり、「自由や愛」を尊重する彼らのスタイルは、全世界に広がっていきました。

日本では「フーテン」(定職や住所を持たない人)とも呼ばれた時期もあり、映画「男はつらいよ」で主人公の寅さんが自称していることで御馴染みですね。

カウンターカルチャーとファッション

このように、彼らヒッピーが信条としたのは「カウンターカルチャー(対抗文化)」です。

カウンターカルチャーとは、既存の社会制度や規範に反対し、対抗する価値観を持つ人々(による文化)を指します。

そしてこのカウンターカルチャーとファッションは切っても切れない関係で、とても密接なものです。

例えば、日本の不良ファッションもカウンターカルチャーの一つです。

戦後に生まれたの不良ファッションは、社会に反抗し、自由を求める若者たちの享楽的な生き方を反映したものでした。

彼らは「太陽族」と呼ばれ、慎太郎刈り(スポーツ刈り)、アロハシャツ、マンボズボン、サングラスなどを身につけたスタイルが特徴で、「戦後の不道徳」として、社会問題にまで発展するほどでした。

話をヒッピーに戻しましょう。

ミリタリー・ファッション

ヒッピーは数多くのファッショントレンドを生み出しましたが、その一つがミリタリーウェアです。

彼らはアンチ戦争の姿勢をあらわすために、ミリタリーウェアをあえて街着として着用していました。

そしてヒッピーに影響を受けた若者たちがそのスタイルを真似しはじめたことで、ミリタリーウェアが一つのトレンドとして広まったのです。

当時はベトナム戦争で大量に作られた余剰品や、帰還兵が流した中古品が市場に安価で並んでいたので、若者からして手に取りやすかったというのもミリタリーウェアが広まった理由の一つでしょう。

1969年に開催された「ウッドストック・フェスティバル」も有名です。ミリタリーウェアを身にまとったアーティストや観客がたくさん集まりました。

ウッドストック・フェスティバル(Woodstock Music and Art Festival)は、1969年8月15日からの3日間、アメリカ合衆国ニューヨーク州サリバン郡ベセルで開かれた、ロックを中心とした大規模な野外コンサート。

約40万人の観客を集め、アメリカの音楽史に残るコンサートになると同時に、1960年代アメリカのカウンターカルチャーを象徴する歴史的なイベントとして語り継がれている。

このように、もともとは軍服であったミリタリーアイテムは、社会的な背景や課題の影響をおおきく受けながら、欧米を中心にファッションアイテムとして取り入れられていきました。

ヒッピーたちが広めたトレンドはミリタリーファッションだけではありません。

次にご紹介する「ベルボトム・パンツ」もヒッピーを代表するファッションスタイルです。

ヒッピーが広めた「ベルボトム・パンツ」

2020年代に入りリバイバルの兆しが出ている「ベルボトムパンツ」を広めたのもヒッピーです。

ナチュラルで野性味のあるスタイルの彼らにとって、デニム素材でラフに履きこなせるベルボトムはキーアイテムの一つでした。

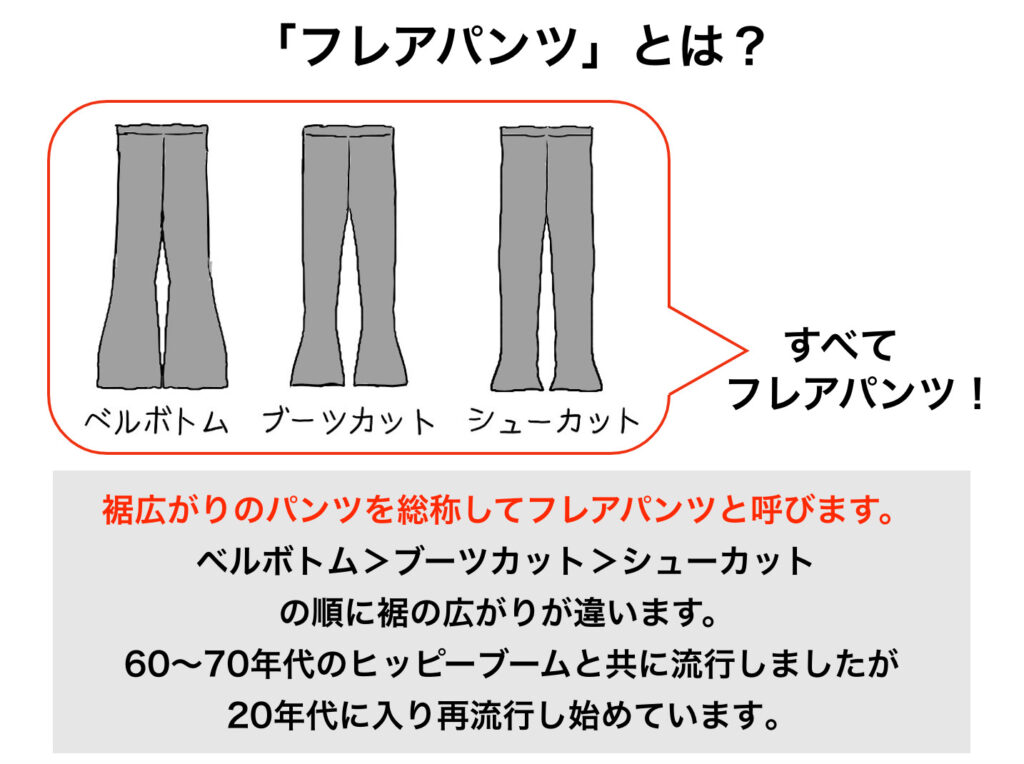

ちなみにベルボトムとはフレアパンツの一種で、膝から裾にかけて大きく広がったパンツのことです。

よくフレアパンツと混同されますが、画像にある通り、裾が広がっているパンツを総称してフレアパンツと呼び、そのなかの一種がベルボトムです。

それぞれ裾の広がり方によって名前が変わっており、ベルボトム>ブーツカット>シューカットの順で広がりが小さくなります。

このベルボトムに代表されるように、ジーンズは若者たちの自由の象徴として世界中に広がっていきました。

ファッションはドレスアップからドレスダウンへの大転換が起こり、ジーンズが若者のユニフォームになったのです。

ヒッピーは本当にたくさんのトレンドを生み出しました。

ちなみに世界中で爆発的な盛り上がりを見せたこのヒッピー文化ですが、1970年代にベトナム戦争が終結し、またヒッピーに影響を受けたパンクの登場により、ヒッピーへの関心は急激に失われて行きました。

年代で見ると1960年代の誕生から1970年代の終息までの、たった10年間の短い文化なんですね。

このように通り雨のように過ぎ去っていったヒッピー文化ですが、彼らはさまざまなものを残しました。現代芸術や大衆文化は彼らの影響を受けたものが多くあります。

そしてその一つが、次にご紹介するサイケデリックです。

第六感を解放した「サイケデリック・カルチャー」

サイケデリック・カルチャーとは、1960年代中頃のアメリカで巻き起こった、LSDという薬物による幻覚体験をもとにした一大ムーブメントです。

この中心となったのも、先述のヒッピーです。

反体制と自由を追い求めた彼ら若者のライフスタイルは、ドラッグとも密接に結びついていました。

視覚、聴覚、さらには第六感をも解放するサイケデリックな表現は、アート、音楽、映画、そしてファッションとさまざまな分野に広がっていき、さらにはヒッピー・カルチャーと結びつくことで世界中に飛び火していきました。

刺激的な極彩色のデザイン、幾何学模様、読むことを拒絶するようなレタリング、強い光のコントラスト、不気味で苦しげなサウンド……などなど、LSDによるトランス状態を想起させるような奇抜なデザインが大流行したのです。

この一大ムーブメントは日本にも流入し、1967年頃から「サイケ」として流行語となります。

日本の若者たちもアメリカのヒッピーにならい、長髪にビーズの首飾、極彩色の衣装を身にまとい、夜な夜なディスコなどでの遊びに興じました。

しかし、日本でのサイケデリック・カルチャーは表面上だけのムーブメントで、アメリカのようなLSD体験やそれに伴う社会的な断絶は存在していませんでした。

そのため「サイケ」は一時のトレンドとして短命に終わり、1970年代中頃にはすっかり忘れ去られたものとなってしまいました。

ミニスカートの女王「ツイッギー」

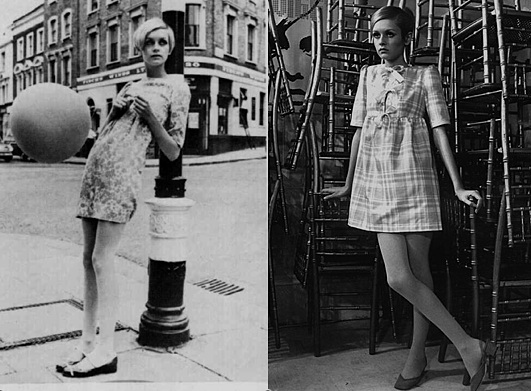

最後にご紹介するのは、レディースファッションの歴史を変えたチェルシー・ガール「ツイッギー」。

ミニスカートの伝道者となったイギリスのスーパーモデルです。

ミニスカートのルーツは諸説ありますが、ミニスカートを発明したのは「マリー・クワント」 、コレクションで発表したのは「アンドレ・クレージュ」、そして日本で大流行させたのが「ツイッギー 」です。

このツイッギーという名前は愛称で、本名はレスリー・ホーンビーといいます。細くて華奢な体型から、「小枝(Twiggy)」という愛称がつきました。

ここで余談ですが、皆さんは日本の大手お菓子メーカーの森永をご存知ですか?

森永には「小枝」という看板商品がありますが、実はこの名前の由来はツイッギーだと言われています。

日本でも若い女性を中心に大人気だったツイッギーは、1967年に森永、東レ、トヨタの3社が合同で招待し来日しました。

その滞在中には、森永のチョコフレークなどのCM撮影も行っていたそうです。

「ツイッギー」のエピソードでより味わい深くなる小枝……!

1950年代のトレンド解説記事のなかで、「女性の服の解放」を信条に掲げ、女性をコルセットから解放した人物として「ココ・シャネル」を紹介しましたが、ツイッギーもまた旧来の価値観から女性を解放した人物です。

ツイッギーにより流行したミニスカートは、当時のフランス・パリで、最も醜い肉体部位と言われていた膝頭を解放したと評価され、モードの世界でも一気にミニスカートが広まっていったのです。

冒頭で「アイビー・ルック」をメンズファッションのターニングポイントととしてご紹介しましたが、こちらのツイッギーによる「ミニスカート」はレディースファッションのターニングポイントと言えるでしょう。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。

ここまで1960年代のトレンドを時代のトピックとともに振り返ってきました。

冒頭でもお話ししたように、1960年代は若者文化が台頭した年代です。

若者たちのオシャレが開幕し、数多くのムーブメントを残しました。

アイビールック、ヒッピー、モッズ、ミニスカートなどなど、どれもファッション史に語り継がれる超有名トレンドですね。

ここまで読んでくださった方は、ファッションが社会的な背景や課題、映画、音楽、人々の飽きと密接に結びついていることがよくわかったと思います。これらの影響を受けて、デザイン、シルエット、素材が変わってゆくのです。

ファッションのトレンドは最新の話ばかりされがちですが、実は過去の歴史から学べることが沢山あります。

過去があって未来があるように、現代のオシャレや流行は、かつて流行ったものが形を変えてリバイバルしたものだからです。

基本的にはシンプルなデザイン→派手なデザインを繰り返しますし、細身のシルエット→ワイドシルエットを繰り返します。

実際に2010年代は、ノームコアと呼ばれるシンプルなデザインから装飾性への転換期、スキニーパンツなどの細身シルエットからワイドシルエットへの転換期になっています。

2022年現在はちょうど今回ご紹介したフレアパンツやデニムにも復活の兆しが出ていますよね。

このように、過去のトレンドを知ることで、今なぜそれが流行っているのか理由が分かるようになります。これを知っているか否かで、自然と着こなしにも差が出てくるものです。

のコピー-1-1-768x538.jpg)

のコピー-2-768x538.jpg)

のコピー-1-768x538.jpg)

のコピー-768x538.jpg)