【完全保存版】民族衣装がルーツのファッションアイテムまとめ!

こんにちは!まとめです。

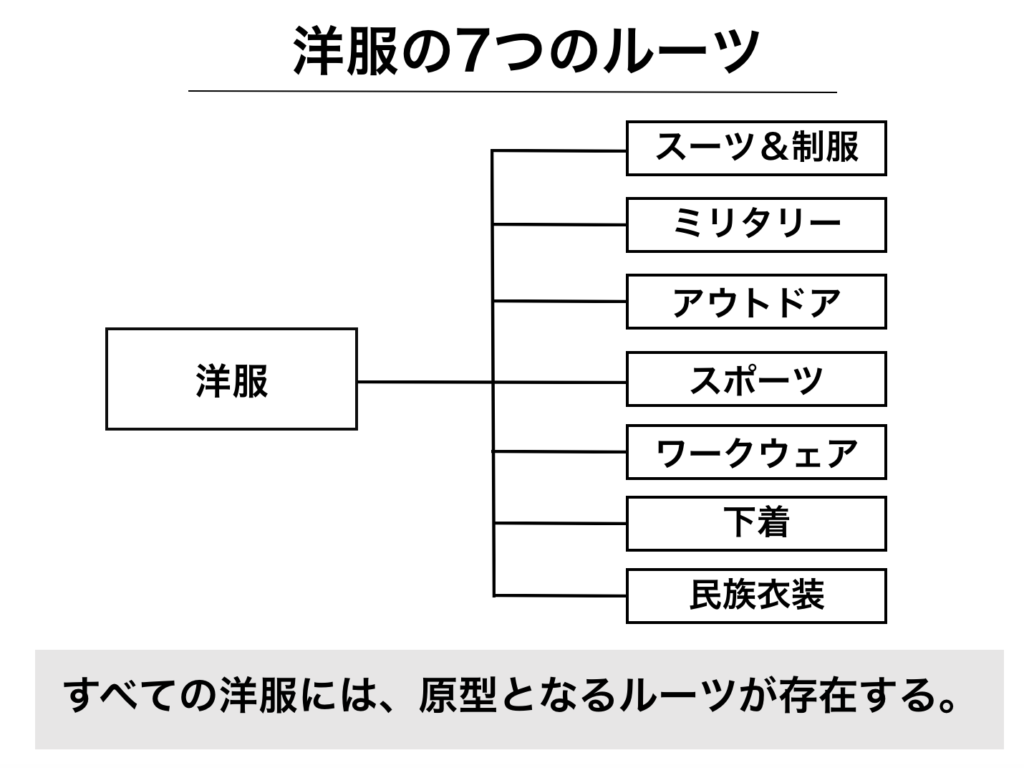

僕のブログで連載中の「洋服の7大ルーツ」を解説するシリーズ。

すべての洋服には原型となる「ルーツ」が存在しています。

そのほとんどは、下記の7つに分類することができます。

- スーツ&制服

- ミリタリー

- アウトドア

- スポーツ

- ワークウェア

- 下着

- 民族衣装

僕のブログでは、これを「洋服の7大ルーツ」として、皆さんにご紹介をしています。

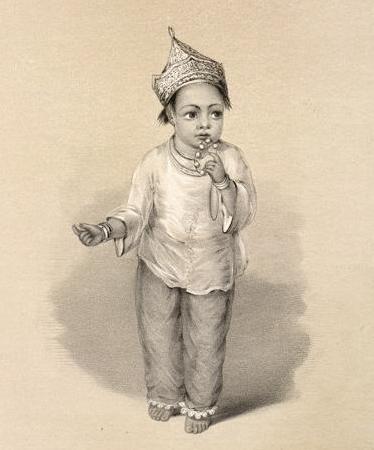

今回ご紹介するのは「民族衣装」がルーツのアイテム。

民族衣装とは、ある地方や民族特有の衣服のこと。

歴史・言語・宗教・自然・文化・伝統などを共有する人たち身につけていた、固有の衣服です。

有名どころでいくと、中国のチャイナドレス、韓国のチマチョゴリ、インドのサリー、ベトナムのアオザイなんかが挙げられますね。

もちろん日本の「着物」も民族衣装です。

そんな民族衣装ですが、時代の流れを経て、現代の「洋服」として着用されているものもあります。

民族衣装が、ファッションアイテムへと進化したのです。

一覧で紹介していきます。

目次

パジャマ

パジャマのルーツは、インド人やペルシャ人が着ていた、足首までのゆったりしたズボンです。

パジャマの語源はヒンディー語・ウルドゥー語の「パージャーマー」または「パーイジャーマー」。

その語源をさらに遡ると「脚用の服」を意味するペルシャ語だそう。

ここからも分かるとおり、実はパジャマはもともと寝巻き用の服ではなかったんですね。

そんなパジャマがなぜ寝巻きとして着用されるようになったか?

そのキカッケは19世紀。

インドに駐留していたイギリス人が、寝る時にラクだということで、この民族衣装のズボンを寝巻きとして着用したことが、パジャマのはじまりと言われています。

その快適さが当時の人々にウケたことで、ズボンだけでなくトップスも開発され、ツーピース型に進化。

こうしてパジャマは世界中へと広がっていきました。

パジャマが民族衣装だったとは。

サルエルパンツ

サルエルパンツのルーツは、イスラム圏の民族衣装「サルール」。

イスラム語で「おむつ」を意味します。

その名のとおり、股上がかなり深く、おしりまわり、太ももまわりがゆったりとしているのが特徴です。

そんな「おむつ」がファッションとして着用されるようになったキッカケは、1977年のパリコレクション。

サルエルパンツをモチーフにデザインされたモデルの着こなしが、当時のエスニックブームに乗って若者たちのオシャレのアンテナに留まり、大流行しました。

しかも実際の着心地も、ゆったりしていて、涼しく、しゃがんでも、膝をたてても、足を大きく広げても、少しも窮屈ではないという優れもの。

「こんなにも穿きやすいパンツは見たことがない!」

ということで世界に広がっていきました。

今では、シルエット、素材、色、柄など、さまざまな形に変化し、ファッションに取り入れられています。

近年はあまり見かけませんが、そのうちトレンドとしてリバイバルするかも。

ブラウス

ブラウスのルーツは、中世ヨーロッパで着用された「ブリオー」という衣服だといわれています。

ブリオーは、古代ローマ時代の普段着が発展した上着です。

ふんわりしたシルエットのシャツで、もともとは男女の区別なく着られていましたが、現代ではブラウスは女性用のシャツであるのが一般的になっています。

上流階級の女性たちのあいだでは、フリルやレースのついた優雅なものもありました。

そんなブラウスですが、19世紀後半のヨーロッパで流行。

刺繍やレースのあるブラウスを、長めのスカートと組み合わせるというスタイルでした。

当時、女性の社会進出という背景があり、テーラードスーツの下に着るものとして、ブラウスが注目されたんです。

これをキッカケに、日本でもブラウスが普及。

20世紀に入り、女性の代表的なファッションアイテムとして定着しました。

民族衣装がフォーマルな洋服へと進化。

ポンチョ

ポンチョのルーツは、南米アンデス山地の先住民たちの衣服です。

四角い布の中央に穴をあけ、頭からすっぽりとかぶる「貫頭衣」として着用されていました。

当時は防風や防寒を目的に、野生のラマやアルパカの毛で作られており、カラフルでエスニックな柄が特徴です。

その利便性と機能性の高さから、フードを付けた雨具(レインコート)としても普及。

1850年代の南北戦争では、防水性を持たせた軍用ポンチョ(ミリタリーポンチョ)としても活用されました。

その名残りから、現在ではレインコートはもちろん、アウトドアウェア、スポーツウェアとしても親しまれています。

着用目的にあわせて、さまざまなタイプのポンチョが販売されています。

スリット

スリット(slit)は、英語で「切り口、裂け目」という意味。

洋服そのものではなく、切り込みのあるデザインを表す言葉です。

実はこのスリットも民族衣装がルーツ。

「カフタン」という、アラブ、トルコ、中央アジアなどで着用されていた民族衣装です。

ゆったりとした丈の長い衣服で、両サイドに大きなスリット(切り込み)が入っているのが特徴。

もともとはスリットを入れることで動きやすくすることが目的でしたが、今ではデザインの一つとしてもよく使用されています。

ちなみにスリットのある代表的なアイテムは、チャイナドレス。

ウマに乗りやすくするためにスリットが用いられましたが、今では単なるデザインになっています。

こうしたデザインも民族衣装がルーツだったりするのが面白いところ。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

いかがでしたか?

冒頭でもお伝えしたとおり、すべての洋服には原型となる「ルーツ」が存在します。

もともと役割のあった洋服が、かたちを変えて現代服(ファッション)になっているんですね。

そのため、どの洋服にも必ずルーツの名残りがあります。

デザイン、シルエット、素材、色、柄など、ルーツとなる衣服の特徴をそのまま引き継いでいるのです。

例えばポンチョは、アンデス山地の防寒着として生まれましたよね。

だから現代でも防寒に必要なディテールや素材が使われていたり、発展してレインコートとしても発売されていたりするわけです。

このように、現代の洋服はもともとの役割があり、それが機能美となりファッションに用いられているのです。

言い換えれば、ルーツを知ることで、今着ている洋服のデザインがどうしてそうなっているのか、どのような機能を持つのかが分かるようになります。

この知識が、意外とオシャレな着こなしに繋がったりもするので、ぜひこの機会に頭の片隅にでも留めておいてもらえたらと思います。

以上、今回は「民族衣装」がルーツの洋服たちをご紹介しました!

ちなみに、僕のブログでは『オシャレのレシピ』と称してオシャレの理論を連載しています。

もっと詳しい話が聞きたい人は、下記の記事をどうぞ。

ファッション初心者の方であってもオシャレを楽しめる内容になっています。